Раздел II

ПЕРВАЯ УМОПОСТИГАЕМАЯ ТРИАДА И ОБЪЕДИНЕННОЕ

Первая часть

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛА

И ПЕРВОЙ УМОПОСТИГАЕМОЙ ТРИАДЫ

1. Тезисы Ямвлиха, Прокла и Порфирия

43. Теперь давайте перейдем к рассмотрению того вопроса, предшествуют ли два первых начала1 первой умопостигаемой триаде, которая совершенно неизреченна и несопоставима с триадой как таковой, каковое мнение высказал великий Ямвлих в 28-й книге «Наисовершеннейшей халдейской теологии»2, или первая триада умопостигаемого следует за единой неизреченной причиной, как предпочитало говорить большинство его последователей3, или же мы пойдем дальше даже этой гипотезы и, согласившись с Порфирием, скажем, что единое начало всего является отцом умопостигаемой триады4. Так вот, определение того, какого ответа на данный вопрос требуют божественные оракулы5, пожалуй, следует отложить на другое, более благоприятное время, сейчас же давайте проведем исследование тем способом, который находится в нашем распоряжении и свойствен философии.

Итак, разве несопоставимая причина, единая и общая для всего и совершенно неизреченная, могла бы быть причислена к умопостигаемому и названа отцом единой триады? Ведь эта последняя уже является вершиной сущих вещей, а первая находится за пределами всего; от последней, в частности, зависит отеческий ум6, а первой не соответствует ничто частное; последняя каким-то образом благодаря своему уму является умопостигаемой, а первая совершенно неизреченна. Кроме того, на основании сказанного нами выше говорить об отце триады мы, пожалуй, могли бы или как о чем-то более общем7, или же как о всеедином, однако той гипотезе по достоинству не соответствует ни последнее, ни, конечно же, ничто более общее.

2. Аргументация в пользу мнения Ямвлиха

Пожалуй, лучше следовать Ямвлиху — ведь либо существуют монада и неопределенная диада8 и образующаяся из них триада9, которая, как говорят пифагорейцы, и есть полная умопостигаемая триада, всему же этому будет предшествовать единое, как также говорят эти мужи10; либо имеются предел, беспредельное11 и смешанное из них, и превыше их, согласно Платону, располагается единое, которое, как он говорит, оказывается причиной смешения для смешанного12; либо есть отец, сила и ум, и впереди них идет нечто, выступающее как единый отец, стоящий выше триады:

В космосе светит триада всему, а над нею — монада —

гласит оракул. Если же это имеет место среди космических предметов, то в тем большей мере — в сверхкосмической глубине14, ибо тому, что пребывает в ней, пожалуй, в еще меньшей степени подобает начинаться с множества. Итак, если, как мы говорили, единое по виду предшествует триадическому, а прежде него стоит совершенно неизреченное, то подобное суждение, очевидно, оказывается подходящим.

2.1. Первый аргумент

44. К тому же ведь если всеединое является вторым началом после таинственного и это самое начало есть что-то одно ничуть не более, нежели что-то другое, но оказывается всем на равных основаниях, и возглавляет рассматриваемую триаду скорее всего наличное бытие, в то время как второе в ней — это сила, а третье — ум, то ясно, что на основании существующего положения дел необходимо предпослать триаде предшествующее монаде единое15, с тем чтобы оно присутствовало во всяком числе. Действительно, либо каждое единое число (при том, что, конечно, то единое, о котором мы говорим, не есть монада) является монадой и превыше последней будет стоять единое, которому предшествует таинственное,— но тогда не получится ли так, что монада, будучи третьим началом, окажется первой по отношению к умопостигаемому числу? — либо это единое считается простым, и тогда вновь вслед за ним встанет монада, властвующая над умопостигаемым числом16.

2.2. Второй аргумент

В этом случае тому, кто выступит в защиту Ямвлиха, придется воспользоваться множеством дополнительных рассуждений, например вышеприведенным, предполагающим, что началом, следующим за единым и пребывающим самим собой, является все, и этому-то началу в первую очередь соответствует имя «монада» и сама монада как действительный предмет. Ведь монада связана с пребыванием17, и в таком случае диада есть то, что выходит за свои пределы и возвращается, а триада уже оказывается результатом утверждения множественности. Однако подобное утверждение соответствует особенной природе и будет требовать не того, чтобы пребывающее во всех отношениях выходило за свои пределы, а того, чтобы оно возникало само по себе вслед за всеединым благодаря всего лишь собственной неколебимости. Следовательно, оно вовсе не появилось на свет, и не стоит говорить о его выходе за свои пределы18. Конечно, на самом деле выходит за них уже то, что следует за пребывающим. Действительно, выход за свои пределы начинается с самого первого, а с третьего начинается возвращение. Потому-то первым и оказывается ум.

2.3. Третий аргумент

На основании этих рассуждений давайте, отказавшись от ранее принятых имен, будем говорить, что <всеединому> необходимо существовать вслед за единым началом всего, понятым в утвердительном смысле, при том, что оно каким-то образом вновь оказалось чистым и указывает на то, что оно есть всеединое. Итак, после него необходимо располагаться иному началу, либо еще не являющемуся всеединым, либо пребывающему всем не на равных основаниях, но некоторым частным образом. К тому же и за ним должно следовать иное, своеобразное начало, опускающееся ниже даже этого,— все в отдельности, поскольку по порядку оно есть умопостигаемое начало, и, пожалуй, все — вплоть до умных предметов — оказывается каждым устроением. Впрочем, в высшем все пребывает в неопределенности — либо как объединенное, либо как единое,— так что необходимо придумать в отношении этих начал некое иное различие. Тогда вслед за тем началом, которое есть все в простоте, нужно располагать всеединое, причем не простое, а такое, чтобы была необходимость добавить к нему уже некое своеобразие, и очевидно, что это начало наиважнейшее и более всего родовое; далее в таком случае к третьему началу необходимо присовокуплять иное, третье, своеобразие, более общее и по природе второе. Следовательно, вот это последнее будет образовывать вместе с первым некую антитезу19; осознавая это, я думаю, древние и давали имена: одни — «предел» и «беспредельное», другие — «монада» и «неопределенная диада», сами боги же — «отец» и «сила»20. Итак, если последние два начала, каковы бы они ни были, склоняются к чему-то свойственным для этого способом, значит, то начало, которое ни к чему не склоняется, будучи всеединым, пожалуй, окажется предшествующим им единым и общим и ему, в свою очередь, будет предшествовать таинственное начало.

2.4. Четвертый аргумент

45. Впрочем, то же самое можно было бы представить себе и иначе, опираясь как на свидетельство на низшее. В самом деле, мы, видя среди сущих вещей два противостоящих друг другу ряда21, которые называют лучшим и худшим, а также принадлежащих к видам единого и многого22, от них восходим к двум началам: к единому и к множеству — я имею в виду их как противопоставленные друг другу — или к иным, если бы кто-нибудь захотел высказать свои предположения относительно них. Итак, и то, и другое — своеобразное начало, поскольку оказывается началом своеобразного, и как в таковом в каждом из них присутствует общность, например, в обладающем обликом единого — своеобразие единого, а в имеющем облик многого — след множества. В самом деле, даже в том случае, когда одна последовательность предметов делится на две, прежде этих двух последовательностей выделяются два их начала; если же вот эти две последовательности обладают чем-то общим между собой (ведь они, конечно же, разделены не полностью), то, разумеется, это общее произошло от однородного и единого начала; об этом я говорю с полным основанием, не опираясь на очевидность, но будучи вынуждаем к этому тем, что определено в уме23, а, вернее, в душе. Так вот, коль скоро в этом случае дело обстоит именно так, то и в умопостигаемом необходимо заранее предполагать наличие соответствующих ему причин подобного положения, что можно показать наглядно. Стало быть, от нерасторжимой и однородной причины мы восходим к единой причине, предшествующей всему, с которой, испытывая затруднения относительно ее собственного имени, мы соотнесли всеединое: вместо двух отдельных предметов мы приходим к тем, которые как-то противопоставляются друг другу по аналогии с подлинно противоположными предметами, как хотелось бы их назвать, причем при таком способе их представления у нас не получится двойственности именования, как в случае некой наглядности или аналогии с началами, располагающимися превыше всего.

3. Анализ предшествующих аргументов

Итак, не следует ли в данном случае полагать, что начал, потусторонних умопостигаемой триаде и, вообще говоря, всему существующему, два, как и полагал Ямвлих, причем, насколько мне известно, он был единственным среди всех наших предшественников, кто считал так?24 Или же необходимо последовать за всеми теми, кто был после него?25 Пожалуй, правильнее всего сказать, что только бог мог бы ведать о столь великих вещах; если же и мне нужно высказать свое мнение, то я полагаю, что для настоящего доказательства подобное положение дел небезопасно.

3.1. Критика четвертого аргумента

Действительно, если бы мы совершали восхождение, опираясь на определенные мысли и имена и заранее предполагая, что и в высшем существует что-то, подобное им, мы бы прекрасно и убедительно показали, что единое предшествует пределу и беспредельности,— ибо то и другое есть нечто единое26 и им в таком случае необходимо пребывать среди определенного; что же касается высшего единого, то предположение о существовании в нем предела и беспредельного будет попросту неразумным. В самом деле, почему бы ему — если следовать за теми, кто высказал подобное предположение,— не быть и монадой, и неопределенной диадой, или же отцом и силой? Ведь мы мыслим каждую из этих вещей, и они заслуживают внимания ничуть не менее, нежели беспредельность и предел. Следовательно, при этом вместо двух или трех начал мы будем вести речь об их множестве, причем столь великом, сколь много существует наиболее общих родов определенного, и учтем даже если не все эти роды, то, по крайней мере, те из них, о которых были выдвинуты предположения другими; при этом хуже всего то, что они окажутся определенными. Чем же тогда вершина умопостигаемого будет превосходить роды, различаемые в уме? Скорее всего, она — не предел и не беспредельное, а общность совокупного однородного ряда, причем такую общность необходимо возводить к каждому из начал; определенность и противопоставленность, вероятно, будут присутствовать в этом случае и там, так что подобные начала будут не двумя началами всего, как и не всем, предшествующим всему, а всем только для одного ряда — в большей мере для того или для иного, и, пожалуй, одно начало будет связано с единым, а другое — с множеством. Таким образом, и в этом случае будет нужда в выдвижении причины большей или меньшей меры, как и вообще в таком противопоставлении, которое относится к вещам одного порядка.

Помимо этого, мы будем ставить впереди предела и беспредельности не только единое, но и множество или же все то, что необходимо назвать созидающей множество или разделяющей причиной. В самом деле, каждое из двух есть единое, а вместе они — два, или не-единое27. Стало быть, что же для этой двоицы будет причиной соответствующей ей общности? Ибо этим двум вещам необходимо предпослать нечто, если они на самом деле являются вещами одного порядка, а не одно происходит от другого — как последующее происходит от предшествующего вместе с сопутствующими ему в силу необходимости собственными признаками предшествующего. В самом деле, первое начало в соответствии со своей особенной природой производит на свет самое себя и зачинает появление на свет всего остального первого.

Кроме того, если подобный вывод сделан на основании определенных предметов, а единое будет подлинным единым28, то, привлекая последнее понятие, мы предпошлем его двум: монаде и диаде. Если же оно является определенным, то чем отличается от рода? Действительно, то, что есть все в соответствии с собственным своеобразием — это единое. Стало быть, в таком случае разве единое — это просто все, причем именно в качестве превосходящего все? Если же мы воспользовались подобными представлениями, желая при посредстве понятия единого вычленить всецело наипростейшее и потустороннее всему, благодаря понятию всего избегнуть мельчайшего единого29, определенного как нечто единое, а на основании обоих этих понятий указать на начало, единое и потустороннее целому и всему, так же как и на основании представления обо всем — на стоящее вне его,— то ясно, что начала, следующие за ним, нам необходимо каким-то образом перевести из сферы определенных понятий в сферу всеобщих, в наиболее возможной степени поднимаясь к высшему и при этом, однако, не опираясь на определенность понятий, не довольствуясь ею и не привнося ее в высшее. Так, скажем, бывает, когда некто, желая изобразить простое мышление ума и противопоставляя его мышлению души, пользуется в применении к ним разными примерами: с умным мышлением сопоставляет зрительное обращение, с рассудочным — слуховое восприятие30, поскольку далее необходимо перейти от таких примеров к более истинным мыслям о соответствующих предметах. Этот человек, пожалуй, призвал бы к ответу того, кто будет говорить, что подобно тому, как прежде зрения и слуха существует некое ощущение вообще, так и прежде умного и душевного мышления имеется некая общность сущностного знания, не принимая во внимание того, что душевное происходит от умного как изображение от своего образца31. В самом деле, точно так же и те, кто злоупотребляет определенными мыслями и предметами при выявлении того, что связано со всецелыми и неопределенными началами, не могли бы, пожалуй, по справедливости потребовать для себя того, чтобы те рассуждения, которые связаны с названным, возвели бы их к этим началам, например потому, что такие мысли и предметы множественны, и соответствующих начал в них множество, а не просто два или три, и потому, что они противоречат друг другу и приводят к тому выводу, что высшие начала также противоположны друг другу, и потому, что единое в них существует прежде предела и беспредельности32. По этой самой причине двум началам необходимо предпосылать единое суждение о едином, поскольку само то, что для указания на два начала разные люди пользуются различными именами, при том, что каждый из них говорит прекрасно, но при любом другом взгляде на проблему называется новое имя,— так вот, это-то пусть и послужит нам подтверждением того, что эти имена не следует приписывать непосредственно высшим началам, но что от них с помощью аналогии необходимо восходить к началам самим по себе.

46. Итак, подобно тому как монада, предел, отец, наличное бытие, если угодно, эфир среди определенного являются разными вещами, поскольку эти вещи обладают собственными именами, а в применении к высшему единому все они оказываются парадигмами или символами единой природы,— так и название «единое», пусть даже оно является иным по сравнению с каждой из перечисленных вещей, в применении к высшему становится знаком той же самой природы. Точно так же и «многое» по аналогии пусть будет обозначением иной природы, расположенной вслед за вышеназванной; на нее указывают также слова «беспредельное», «неопределенная диада», «сила», «хаос» и все те иные, которые можно было бы придумать для более легкого приближения к ней в знании.

Что же, стало быть, мог бы сказать кто-нибудь, единое начало не Должно предшествовать этим двум, поскольку они противостоят друг Другу, а оно превышает всякую противоположность? Но прежде всего — они не противостоят друг другу как вещи одного и того же порядка, например предел и беспредельное, ибо подобная антитеза относится на счет логически противопоставленных друг другу предметов33; напротив, стало быть, если это действительно так, то они соотносятся друг с другом подобно тому, как причина соотносится с ею обусловленным, и так же, как умопостигаемый космос является причиной умного, а всеобщий — причиной Всего. Далее, если мы согласимся с тем, что существует единое начало, значит оно — это то, которое, проведя вышеописанное исследование, мы обнаружили как таинственное; однако Пифагор восславил как единое34 то единое начало, которое мы сочли вторым, назвав его всеединым и сказав, что вслед за ним существуют монада и неопределенная диада. Кроме того, я скажу, что те, кто желает наглядно представить это потустороннее всему начало, указывают то на один, то на другой его признак, а вернее, в согласии с высшей истиной, и не на признак, а на условное обозначение35: одни говорят о нем как о простом едином36, другие — как о простом боге37, третьи — как о Хроносе38, Кайросе39 или благе40. Мы же полагаем началом неизреченное, поскольку оно-то и есть начало; пожалуй, более всего это неизреченное воспели египтяне,— ибо они дали ему наименование «неведомая тьма», трижды знаменуя его41. Кроме того, точно так же и Пифагор пожелал приписать ему некое имя, преследуя цели преподавания философии, потому что вслед за ним он расположил монаду, говоря, что она является символом высшего начала, но никак не собственным его признаком, поскольку монада на самом деле в каким-то смысле уже оказывается числом, а число относится к определенному и не располагается в неопределенной полноте сущих вещей42. Платон же пользуется именами в какой-то внутренне противоречивой манере: в «Софисте» он предпосылает единое всему43, в «Государстве» говорит, что оно [не]познаваемо44, а в «Пармениде» — в первой гипотезе — казалось бы, вообще считает единое непричастным бытию45. В самом деле, он, похоже, отрицает то, что единое существует; однако это не так: скорее, при посредстве всяческого отрицания и всяческого познавательного отвержения, он указывает на таинственное; впрочем, такие вопросы лучше исследовать в другой раз. Тем не менее во второй гипотезе вполне отчетливо — в той мере, в какой это было возможно,— высказывается предположение о том едином, которое мы сейчас сочли именно всеединым — в катафатическом смысле, и вот это-то единое и оказывается наипростейшим из всего46. То же единое, которое Пифагор полагал предшествующим монаде, а Платон рассматривал в первой гипотезе, есть символ неизреченного начала, так что каждый из них двоих назвал его по-своему.

3.2. Критика третьего аргумента

Стало быть, если бы кто-нибудь сказал, что всеединое — это «все единое» на равных основаниях, а то начало, которое предшествует двум, есть скорее само по себе существующее, нежели производящее на свет или имеющее облик предела, подобно тому как второе есть скорее противоположное, и все равно и то, и другое оказывается «всем единым»,— так вот, пусть говорящий это [1] имеет в виду, что все еще остается в рамках определенного, поскольку в данном случае предполагает наличие большего и меньшего и определяет для этих начал, как для различающихся между собой, некое своеобразие, например связанное с пребыванием собой и выходом за свои пределы или же опирающееся на наличное бытие и силу; поскольку все это высказывается лишь ради наглядности, такой человек мог бы быть, по справедливости, прощен, однако, говоря это, он сам неизбежно поверг бы себя в полное замешательство. Ведь в данном случае будет проявляться основание умопостигаемого, оказывающееся в равной мере всем, даже если оно и выказывает в себе уже некоторую определенность47. Пусть он также знает, [2] что таинственное, как совершенно неизреченное, мы полагаем в равной мере всем, предшествующим всему.

47. [3] Далее, в-третьих, так называемое всеединое выступает как само единое. В самом деле, все общее в каждом начале присоединяется к нему с целью раскрытия его всеобщности. Стало быть, оно зачинает единый и однородный ряд вещей, подобно тому как множество — противоположный, ибо множество, но никак не эйдос, есть в свою очередь начало, и это самое его своеобразие не есть нечто единое; впрочем, это начало является всем в качестве множества, так что всеединое относится скорее к устойчивой и однообразной природе сущих вещей.

3.3. Критика первого аргумента

Однако пусть тот, кто делает вывод об отличии единого от монады, припомнит вышесказанное — то, что ни монады, ни единого в высшем, в согласии с истиной, вовсе даже и нет, так что в отношении этого высшего нам не следует проводить их различение между собой; и то и Другое мы можем возвести к одной и той же гипотезе и наглядному представлению.

3.4. Критика второго аргумента

Тот же, кто относит выход за свои пределы на счет второго начала, а пребывание полагает неопределенным предшествованием как ему, так и названному,— так вот, и он опирается на определенность понятий, противопоставляя в высшем пребывание выходу за свои пределы и, конечно же, не рассматривая его в простоте — при помощи совершенного способа наглядного представления. Впрочем, и он будет вторить нам, поскольку мы называем выходящим за свои пределы второе начало, а первое — устойчивым и пребывающим, его-то мы и именуем всееди-ным, происходящим от неизреченного не в его выходе за свои пределы, а в пребывании. В самом деле, то — неизреченное, а возникшее единое уже не будет неизреченным для нас. Тем не менее и оно не появилось на свет, ибо всякий выход за свои пределы связан с диадой, единое же стоит превыше любого выхода за свои пределы,— ведь это самое единое как таковое при порождении непричастного множеству потомства остается нерасчлененным. По крайней мере, расторжение является результатом множества, относящимся к тому, в дополнение к чему оно будет появляться, и, стало быть, то единое, которое является единым в полной мере, вовсе не допускает выхода за свои пределы. Во всяком случае, если оно как единое и стоит ниже таинственного, то его отпадение от последнего — отнюдь не выход за свои пределы, как, впрочем, скорее всего — и не отпадение как таковое, поскольку единое есть то, что объединяет все остальные вещи как между собой, так и с их собственными причинами, и все будет единым в той мере, в какой оно основывается на едином, и, стало быть, единое никак не отделило себя от неизреченного48. Потому-то единое, когда оно служит предметом предположений, представляется неизреченно сущим.

Будучи таковым, оно никоим образом не выходит за свои пределы, как, пожалуй, и не пребывает, ибо пребывающее есть иное по сравнению с единым; если же «пребывающее» — это лишь наглядное обозначение для единого, то пусть оно будет скорее таким, нежели иным.

Впрочем, пребывающее, как говорит <Прокл>, располагается или в самом себе — и тогда единое будет обладать некой двойственностью, или в предшествующем себе — и тогда в таинственном будет нечто изреченное, ибо пребывающее есть каким-то образом изреченное, или же в следующем за ним — что наименее правдоподобно: подобное расположение присуще даже не всем душам. Однако мы, со своей стороны, скажем, что то самое единое — отнюдь не пребывающее <вообще>, но пребывающее само по себе лишь по аналогии, так как оно служит причиной пребывания для другого. Следовательно, если бы действительно утверждалось, что оно не остается самим собой, то я позволил бы себе сказать, что до пребывающего в ином или в самом себе имеется то, что не только не предоставляет от себя бытия собой, но и не существует в согласии с ним; значит, подобно тому как о нем говорится «единое», «предел», «наличное бытие» и «эфир», и «пребывающим» оно будет именоваться лишь в силу аналогии.

4. Дамаский высказывает собственное отношение к мнению Ямвлиха

А если бы кто-нибудь потребовал, чтобы при выходе за свои пределы два противостоящих друг другу начала появлялись бы из одного в его склонении к тому или к другому <ряду вещей> или же чтобы разобщенность низших сущих предметов с одной, еще единоприродной им монадой, была бы отнесена на их счет, раз они существуют как два вслед за одним и вследствие одного,— то в таком случае он проводил бы логическое противопоставление, а антитез мы в данном случае не допускаем. И если бы он полагал превышающее все начало единым, а все следующее за ним и само объемлющее иным,— причем не в том смысле, в каком все есть таинственное, а в том, что единое начало каким-то образом вручает самое себя тому, что следует за ним и стоит ниже уже этого другого начала,— то мы согласимся на наличие и единого таинственного начала, и следующего за ним однородного, и третьего, множественного, причем основывающегося на первых двух, но не в том смысле, что оно противостоит им, как множество противостоит единому среди определенного, а, скорее, как диада — монаде, или сила — наличному бытию, или же, пожалуй, в согласии с истиной, даже и не так, поскольку сила есть некая принадлежность самой сущности, а диада полностью отторгнута от монады49,— но так, как целостный второй космос противостоит целостному первому, как космос разделенный противостоит объединенному, за исключением разве лишь того, что и то, и другое есть всеединое, но одно — как единое, а другое — как множество.

Тщательным разбором того, как это может быть, мы займемся тотчас после этого рассуждения, а сейчас относительно последнего предположения Ямвлиха50 мы скажем следующее: мы также начинаем с единого начала всего, а вслед за ним располагаем, основываясь на аналогии, два, поскольку из единой совместной природы выделяются Два ряда вещей, причем не как логически разделенные, а один — как еще не желающий выйти за пределы таинственного, но, скорее, поглощающийся им, и другой — как появляющийся на свет и уже определенный по своему виду на основании всего лишь собственного ослабления, поскольку в нем обретает сущность выход за свои пределы. Потому-то среди всего и имеется причина некоего разделения — словно иное начало для соответствующего природе сосуществования со своими собственным причинами. Таким образом, оба ряда вещей относятся ко всему, но один обусловливает срастание всего между собой как в ширину, так и в глубину (и потому в целях его наглядного представления именуется единым51), а другой стоит впереди любого разделения. Стало быть, пусть никто не говорит, будто одно начало возглавляет один ряд вещей, а другое — другой; напротив, они вместе стоят впереди их обоих, как и предшествующего тому и другому, некоторым образом соединенному из них обоих, и одно выступает для такого совместного ряда как отеческое, а другое — как безыскусно-материнское52.

5. Формулировка собственного подхода Дамаския, соответствующего представлениям Сириана и Прокла

Если же нужно, отбросив слова защиты, объявить наше мнение само по себе,— поскольку ведь другие философы настаивают на том, что имеется лишь одно предшествующее всему начало, а вслед за ним идут два: предел и беспредельное, или такие, какими кто-нибудь еще пожелал бы показать и обозначить их,— рассуждение необходимо начать примерно вот с чего.

5.1. Триада и единое начало

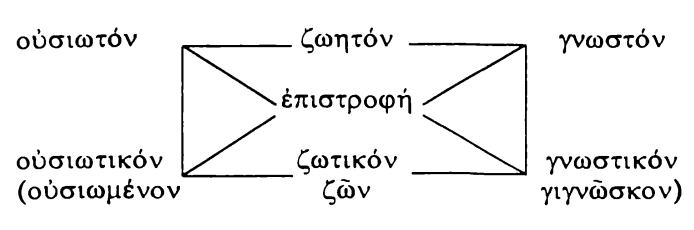

48. Объединенное есть одно, а единое — другое53, что показывает Платон и чего к тому же требует здравый смысл (κοινή έννοια), ибо подобное объединенное — это как бы единое, обладающее свойствами54. Само же по себе то, что является всего лишь единым, находится превыше объединенного; впрочем, одно не отделено от другого полностью: объединенное причастно единому. Следовательно, между ними явно существует некое состояние, словно связка для этих двух вершин,— вот их последовательность: объединенное, это состояние, единое; превыше единого будет находиться неизреченное как единое начало. Так называемые два начала есть единое и данное состояние, которое является силой,— ибо она есть первое среди всяческих состояний. Третье же — это ум и то, что мы воспеваем как сущее. Впрочем, это уже было написано Сирианом и Проклом в их комментариях к «Пармениду»55. В самом деле, суждение «единое есть», предложенное в начале второй гипотезы, подразумевает триаду. Построить эту гипотезу ты мог бы, пожалуй, и более естественным способом — на основании природы объединенного. В самом деле, объединенное есть не только единое (ибо тогда оно будет тем же самым, что и изначальное единое), но еще и не-единое. Впрочем, оно не является и только не-единым, так как в этом случае оно не могло бы быть и объединенным, которое, собственно, и знаменует то, что единое обладает свойствами. Итак, поскольку объединенное есть не-единое, прежде него стоит то, что пребывает единым в чистом виде, а поскольку оно — единое, а вовсе не чистое не-единое, причем единое, обладающее свойствами,— так вот, по этой самой причине оно по природе есть объединенное, ибо его своеобразие наличествует у него как у составного, если есть необходимость это упоминать. Таким образом, в данном случае по этой причине ему будет предшествовать чистое не-единое, называемое таковым благодаря собственной особенной ипостаси, и это, конечно же, есть не ничто (ибо последнее лишено ипостаси), а некая природа, явившая не-единое среди сущих вещей, из-за которой даже первое сущее не будет единым, подобно тому как благодаря единому оно оказывается единым, а вследствие себя самого — объединенным. Это самое не-единое одни будут называть беспредельным, другие — хаосом, третьи — неопределенной диадой, а кое-кто, пожалуй, мог бы назвать и множеством; сущее потому и именуется смешанным, что объединенное состоит из единого и не-единого; впрочем, речь об этом пойдет ниже.

Сейчас же давайте вновь скажем, что сущее есть или единое, или многое, или нечто, составленное из них; так вот, единым оно не является, ибо понятие сущего не тождественно понятию единого и, конечно, в связи с таким же отсутствием тождества понятий оно не есть и многое. Потому о сущем и о сущих вещах мы говорим как о едином и многом. Если же сущее составное, то, разумеется, не в своем наличном бытии, ибо единое и многое не тождественны и сущее не может быть в наличном бытии таким единым, каковое в действительности сосуществует с многим, и таким многим, которое обладает общей с единым сущностью; составное — это как бы некая стихия, возникшая одновременно из того и из другого в силу сопричастности им. Значит, ему предшествует как единое, так и многое. И если бы единое было иным пределу, а многое — иным беспредельному, то начал оказалось бы больше, чем нам хотелось бы. Если же отождествить беспредельное и множество, то придется отождествить также предел и единое — с учетом наглядного представления неопределенного через определенное.

Далее, подобно тому как предел, похоже, противоположен беспредельному, так, конечно же, и единое противоположно множеству. Если же единое предшествует пределу, то множество предшествует беспредельному; и если единое стоит впереди монады, то множество стоит впереди неопределенной диады; и если одно предшествует умопостигаемому отцу, то другое — силе. Следовательно, первое среди начал есть пара: единое и многое, а остальные либо все вместе обнаруживают единую сущность, либо располагаются вслед за ней; и даже если сущему предшествует множество начал, подлинны лишь два из них, хотя бы этого и не желали те, кто говорит о них.

Кроме того, единое, которое есть единое, в соответствии со своей природой никоим образом не выходит за свои пределы, ибо ни разделяться, ни разделять природе единого не свойственно,— если, конечно, разделение противоположно объединению. Действительно, если результат единого — объединение, то результатом множества скорее всего будет полное разделение; следовательно, они являются двумя началами и в таком случае будут возглавлять все, будучи противоположными друг другу; при этом начало единого, разумеется, вовсе не предшествует любой антитезе среди определенных понятий; его не существует в наглядном виде и среди неопределенного.

Далее, все то, что действует и претерпевает первым, становится для всего остального причиной соответствующего состояния: первое прекрасное является причиной того, что любая прекрасная вещь прекрасна, и удостоенное красоты первым — того, что все остальное удостаивается красоты, причем то же самое рассуждение имеет силу в применении ко всем подобным предметам. Стало быть, если нечто первым разделяет или разделяется, оно будет для всего остального причиной того и другого, и первое множество и первое делающееся многим — причина бытия многого и превращения во многое; в применении же к единому имеют силу иные, но сходные суждения. Следовательно, если бы каждая вещь делала саму себя тем, что она есть, начиная собственное действие с самой себя, так что и претерпевание она испытывала бы от самой себя, то искомый вид в каждом случае был бы одним — первым действующим и претерпевающим. А если бы одно было действующим, а другое — претерпевающим от этого действующего, то имелись бы два разделенных первых: для действия и для претерпевания, как, например, в том случае, когда первое прекрасное действует, а удостаивающееся красоты первым претерпевает. То рассуждение, которое мы только что провели, истинно и в том и в другом случае; следовательно, если то, что оказывается всего лишь единым, по природе не способно к выходу за свои пределы, то появление на свет возглавит многое как первое, что появляется на свет; например, начало всякому выходу за свои пределы у пифагорейцев полагает диада, а в халдейской гипотезе — сила56, ибо она каким-то образом первой отказывается от собственного наличного бытия. А ведь что могло бы быть причиной какого бы то ни было разделения? Разумеется, множество. Ибо что значит «разделяться»? Конечно, превращаться из единого во многое.

На основании достигнутых таким образом соглашений, с одной стороны, необходимо сделать вывод о том, что единое не выходит за свои пределы, так как если бы это происходило, то оно начальствовало бы над всяким выходом за свои пределы; тогда мы стали бы испытывать нужду в предшествующем единому начале, не выходящем за свои пределы, а остающемся собой,— и так до бесконечности; пожалуй, в этом случае тем, что хотелось бы назвать причиной всякого выхода за свои пределы, будет множество. С другой стороны, поскольку множество, являющее разделение в себе самом, скорее всего начинается с разделения,— будь то как дарующее себе множественность и разделяющее себя самое, будь то как всего лишь множество и начало разделения,— значит, оно делает множественным и разделяет все остальное. Действительно, какое бы из двух суждений ни приводилось, в любом случае над выходом за свои пределы будет начальствовать многое; следовательно, все те, кто ведет речь о двух началах, стремятся к тому, чтобы оно было именно вторым началом, с тем чтобы первым поставить единое,— ибо множеству противостоит единое. Вот какова пара общеизвестных умопостигаемых начал, следующих за единым началом и положенных в основу всего.

Таким образом, если бы предполагалось наличие единого начала, предшествующего умопостигаемой триаде, то это, конечно же, было бы само всеединое. Ведь оно является также и таинственным, как об этом говорит Платон в «Филебе», когда предполагает, что два начала — это предел и беспредельное, а единое предшествует им и неизреченным образом привходит в их смешение; оно неизреченно еще и в том отношении, что познается при посредстве располагающихся в его преддверии трех монад57. Впрочем, Пифагор также полагал, что единое предшествует так называемым монаде и неопределенной диаде; так считают и все те философы, которые ставят единое впереди двух начал. Однако если бы кто-нибудь, вновь вступив в борьбу с мнениями этих блаженных мужей, говорил, что два начала противоположны друг другу, то и у него возникла бы необходимость считать, что прежде всякой антитезы имеется единое, и то же самое тем более произошло бы, если бы он привлек в свидетели то, на что указывает здравый смысл, как и то изречение Гомера, которое одобряет Аристотель: в нем утверждается, что многовластие не является благом, и выдвигается требование, чтобы надо всем стоял один царь58,— ибо в соответствии с этим суждением возникнет необходимость в том, чтобы само подлинное единое властвовало надо всеми предметами. Потому-то Платон во многих местах и воздает должное этому самому первому началу. В самом деле, в «Софисте» он предпосылает единое сущим вещам, а в «Пармениде», в первой гипотезе, опровергнув все суждения в отношении его и отнеся бытие ко всему, оставляет только само единое, свободное от другого. Итак, если кто-нибудь, приняв во внимание сказанное и ему подобное и одновременно отказавшись от мнения Ямвлиха, предположит, будто единое есть единое начало, предшествующее двум, мы воспротивимся такому предположению, приведя в качестве основания для этого все те ранее высказанные суждения, в которых многое противопоставлялось единому, а беспредельное и неопределенная диада оказывались сплоченными со многим в тождестве, так что монада и предел сходились в тождестве с единым, поскольку это самое единое в данном случае представлялось всего лишь одним началом из двух. Разумеется, второе начало в каком-то смысле оказывается первопричиной выхода за свои пределы, а единое являет некое постоянство среди сущих вещей, поскольку оно по природе не выходит за свои пределы и противостоит разделению59, без которого выход за свои пределы не мог бы иметь места, и верны любые другие выводы в отношении этой гипотезы, которые можно было бы сделать на основании вышесказанного.

49. В дополнение к этому необходимо в первую очередь сказать, что единое не полностью неизреченно, но лишь невыразимо при посредстве слов: его нельзя описать путем утверждения или отрицания, а можно, пожалуй, только просто помыслить, причем мыслью, никоим образом не связанной ни с логическим, ни с умным видом знания (поскольку всякая мысль подобного рода является эйдетической и составной)60, так же как и не сущностным его видом (ибо и сущность не есть что-то подлинно простое), но имеющей отношение только к единичному знанию, причем во цвете подобного упования. Нам же, а скорее — блаженным зрителям61, оно позволяет лишь строить предположения относительно себя, притом исключительно в родовых муках; и это относится ко всему, что было ранее о нем сказано, поскольку ведь и для единичного знания оно не является полностью познаваемым, так как то, что есть только единое и ничто другое,— это вовсе не познаваемое: если бы с ним было соотнесено познаваемое, то оно не было бы уже единым как таковым. Впрочем, подобное тщательное его очищение вплотную приближает к его собственной природе, но вблизи него как бы стирается знание о нем, поскольку, приблизившись к нему, это знание словно лишается зрения и вместо знания становится единением62; однако об этом было сказано и выше. Ясно, что при всем том единое, вероятно, не могло бы быть таинственным началом всего, ибо, в свою очередь, последнее не обладает положением63, и то, что никоим образом не может быть соотнесено со всем, единое же, даже если оно есть все, является всем вследствие единого, таковым и почитается и оказывается как бы вершиной всего.

Кроме того, если бы кто-нибудь пожелал хоть как-то назвать то, что по своей природе не имеет никакого имени, или же высказаться относительно совершенно неизреченного, или обозначить то, что не может быть обозначено, ничто не препятствовало бы тому, чтобы приписать единому и таинственному началу наилучшие имена и мысли, словно некие наисвященнейшие символы, и даже назвать его единым, как подсказывает очевидный здравый смысл, и придать единому достоинство начала всего64. Однако, памятуя о точности, необходимо иметь в виду, что соответствующее имя — не самое подходящее для него: оно является собственным именем старейшего из двух начал, а если в самом деле и применяется к нему, то, как много раз было сказано, лишь в целях его наглядного представления. Правильнее всего — сказать, что к нему как к подлинно единому началу обращается простой здравый смысл всех людей, коль скоро он замечает и это начало, однако так, что не выявляет его достоинства как всеобщего начала; впрочем, он и не замечает таинственного, поскольку на самом деле не сооответствует никаким нашим понятиям и не имеет отношения к мышлению вообще. Если же для противопоставления единого многому вновь потребуется единое прежде вот этого единого, то, пожалуй, мы допустим наличие этого противопоставления в применении не к высшему, но лишь к низшему, располагающемуся где-то среди определенного, вследствие чего мы и делаем по поводу тех начал вывод о том, что их противопоставление всего лишь кажущееся65.

5.2, Противопоставление первоначал

50. Впрочем, давайте уже скажем что-нибудь и об этом противопоставлении. В самом деле, разве не должны и мы вслед почти за всеми философами и за некоторыми теологами66, похоже, полагающими, что непосредственно за воспеваемым ими единым началом идет диада, ради точности сделать такой же вывод, раз уж мы сейчас пытаемся говорить в точности? А, собственно, почему бы и нет? Кто-нибудь мог бы, пожалуй, сказать: «Ибо что еще могло бы появиться на свет вслед за единым? Разумеется, диада. Диада следует за монадой, и точно таким же путем на свет появляются все остальные числа»67. Действительно, Орфеи также ставил вслед за Хроносом Эфир и Хаос68, а боги, как единодушно сообщают нам все теологии, появляются вслед за единым богом, отцом и силой только как диада.

Далее, этого требует само рассуждение, поскольку сущее, как говорят Платон в «Филебе» и Филолай в книге «О природе»69, возникает из предела и беспредельного и, поскольку вообще понятия единого и сущего являются иными по отношению друг к другу, то, пожалуй, сущее не могло бы быть тем же самым, что и единое. Впрочем, оно, конечно же, причастно единому и, стало быть, заключает в себе также нечто не-единое; последнее же, как было сказано, это или ничто, что неверно, или многое. И нет никакого препятствия для того, чтобы, если кому-нибудь этого захочется, считать это многое всего лишь двумя вещами — пределом и беспредельным, как и большим их числом, или же всеми теми родами сущего, которые изначально присутствуют в виде семян, если только кто-нибудь пожелает предположить, что все в своей простоте — это как бы число, заключенное в монаде. Итак, сущее есть многое70; последнее же отчасти имеет отношение к пределу, а отчасти — к беспредельности.

Следовательно, этот некто71, пожалуй, утверждает, что необходимо заранее предполагать наличие причин как для единого сущего, так и для заключенной в нем двойственной природы стихий; значит, среди начал имеется заведомо обособленная диада — причина названной, так же как и предшествующее диаде единое, которое Ямвлих считал идущей впереди того и другого причиной сущего единого72. Ведь, вообще говоря, то же самое происходит и тогда, когда мы различаем все сущие вещи как объединенные и как каким-то образом разделенные, даже если они противостоят друг другу как причина и обусловленное причиной,— ибо от двух рядов вещей и от лежащего в данном случае в их основе противопоставления как некоего единого целого нам необходимо совершить восхождение к двум совершенным началам, превыше которых располагается единая вершина, оказывающаяся причиной их совокупной природы, так же как и собственно двух начал и произрастающих от них в двойственности любых двух последовательностей предметов, в любом противопоставлении противоположных друг другу и обособленных друг от друга. Что-то похожее говорит и тот, кто считает начало Ямвлиха промежуточным между двумя началами и совершенно неизреченным73. А еще он прибавлял рассуждение о необходимости причастности сущего этим двум началам. Допустим, единичное сущее будет предшествовать тому, что уже имеет вид сущности,— тогда в нем присутствуют некие сопричастности как первые стихии сущего в качестве смешанного, каковы предел и беспредельное. Таким образом, многие суждения по своей сути оказываются одним и тем же: сущее есть объединенное и стихии повсюду противостоят друг другу, а значит, их начала обладают неким противостоянием, так что сущее — это причина противопоставления. В самом деле, данное рассуждение требует согласия одновременно и с гипотезой Ямвлиха, и с некоторым противоположением двух начал, коль скоро, пройдя обоими этими путями, можно будет сказать, что предшествующая двум началам генада является всем вместе, предшествующим всему, причем всем на равных основаниях, и что первое из двух начал и само оказывается всем — как чем-то, скорее имеющим вид предела, и что второе равным образом есть все, но как нечто по преимуществу беспредельное.

Далее, если провести то же самое исследование в применении к низшему, то в то время как все существующие предметы являются и объединенными, и разделенными, одно начало возглавляет их как объединенные, другое — как разделенные, а предшествующее им третье — как попросту все. Впрочем, пожалуй, лучше сказать так: одно начало соответствует им как пребывающим, и это то, которое имеет облик предела, другое — как возвращающимся, и это то третье начало, которое предшестввует <таким предметам> как сущему; прежде них необходимо иметься общей для всех вещей, высшей, единой и просто существующей вершине всего, причем последнего — не в качестве того, которое наличествует каким-то определенным образом, а в качестве всего лишь наличествующего74. В самом деле, если кто-нибудь, со своей стороны, скажет, что эти два или три — вместе с третьим — начала имеются у всего, то чем они будут отличаться друг от друга, оставаясь в равной степени всем? Если же они будут различаться в силу большей или меньшей своей значимости, то какова будет для них дополнительная мера этой самой большей или меньшей значимости,— ведь в данном случае нет даже никакого намека на познавательное различие?75 И, вообще, большая или меньшая степень наблюдается в связи с единым своеобразием, а у единого своеобразия существует и свое единое начало, но не множество их76.

51. Так вот, в ответ на эти и вообще на все рассуждения такого рода подобает сказать, что названные понятия переносятся на предшествующие всему неопределенные начала с определенных вещей,— ведь, как можно было бы заметить, таковы понятия единого и всего. Однако мы, проводя, насколько это возможно, очищение, возводим наши мысли от определенного к неопределенному, говоря о том, что одновременно есть единое и многое, отсекая от единого частность благодаря прибавлению к нему слова «все» и уничтожая во всем составленнсть при посредстве приложения к нему простоты единого. Итак, в применении к высшему противопоставление всего каким-либо образом противоположного, относится ли оно к вещам одного порядка или же к причинствующим и причинно обусловленным, необходимо рассматривать иным способом. Действительно, среди всего существует нечто общее как более всего родовое, предшествующее делению, так что прежде как бы то ни было противопоставленных вещей, представленных в виде двух рядов, имеются две причины и они как бы противостоят друг другу. Но в таком случае необходимо, чтобы прежде двух противоположных причин присутствовала бы и единая причина как их сращения, так и совокупного ряда, образующегося из сосуществующих вплоть до самых последних предметов и в каждом случае возникающих двух противоположных рядов вещей; и не было бы, пожалуй, никакого чуда в том, чтобы этот общий ряд был лучше тех двух, поскольку законом для них является то, что целое предшествует частям, а объединенное — разделенному. В самом деле, и единое начало предшествует двум, и оно-то и есть то простое единое, которое Ямвлих полагает промежуточным между двумя началами и потому совершенно таинственным77; те же два начала — это, скажем, предел и беспредельное или, если угодно, единое и многое, причем единое в данном случае оказывается противоположным многому, а не непричастным противопоставлению и не предшествующим обоим его членам.

Если кто-нибудь действительно делает именно такие утверждения, представляя два начала противоположными друг другу, а впереди них располагая то, которое связано с единым, ему необходимо в ответ на это заметить прежде всего, что тезис о промежуточном ряде он выдвигает в самую последнюю очередь, в то время как он-то и есть именно то, что выступает как причина целостности. Действительно, если единое предшествует двум потому, что они связаны по природе, то и оно по природе будет связано с ними, так что окажется не просто единым, а неким сращением двух, пусть даже и предшествующим им; следовательно, прежде него будет существовать простое единое78. Если простое единое в каждом случае причинствует для вот этого единого, то оно, разумеется, не является причиной сращения соответствующих двух; если же сращение двух начал между собой, подразумевающее участие в едином, и есть начало совокупного объединенного ряда, то его как единое нужно поставить впереди двух начал, соотнесенных с природным родством, а прежде него расположить простое единое; от него же в свой черед происходят два начала. Таким образом, и в том и в другом случае появятся два начала, промежуточные между таинственным и так называемыми двумя началами, а вовсе не одно, как у Ямвлиха.

Впрочем, не получается и так, что одно дело — это простота первого, а другое — ныне рассматриваемое в чистоте сращение,— напротив, они тождественны, ибо это-то и есть единая вершина двойственного противопоставления. Итак, скажу я, вот какова единая природа, связующая в тождестве парный выход за свои пределы. Если даже некая раздельность единого выхода за свои пределы, постигнутая в предшествующем едином и неделимом как единая и несоставная природа, не возводит нас к простому единому, то какая нужда строить предположения относительно монады, возглавляющей двойственный совокупный ряд вещей? Она-то, разумеется, не будет наипростейшим единым. И какой вывод можно было бы сделать? Разве станем мы утверждать, что все — в едином? Конечно же, оно — только единое. В таком случае пусть речь идет лишь о сращении двух рядов вещей, в которых воплощено или которым подчинено все остальное79.

5.3. Противоречие и анализ

52. Однако, во-первых, во всецелом совершенстве лучше восходить к единой и наипростейшей среди всего простоте единого, опираясь на все, а не на одно лишь противопоставление, пусть даже все и заключено в нем. В самом деле, все показывает себя в этом противопоставлении в виде только двух своих характерных черт из множества; совершенно необходимо же возвыситься в простоте от всего к единой причине всего.

52а. Во-вторых, необходимо отметить, что это самое родовое противопоставление заключает в себе далеко не все. Ведь оно не охватывает выхода за свои пределы, общего по природе и включающего в себя две противоположности, который, вообще говоря, всегда предшествует любой раздельности, поскольку всякое противопоставление есть раздельность; прежде же любой раздельности наблюдается неделимое, которое является не единым, а как бы истоком того, что из него выделяется,— так же как монада есть исток всякого числа, иной по сравнению с простым единым.

Далее, [Ямвлих] говорит (пусть это нас и не убеждает), что одно из начал — это как бы монада, другое — как бы диада, третье же — предшествующее им обоим единое; именно это доказывает Пифагор80. Говоря «единое», последний скорее всего указывает на таинственное начало, не будучи в состоянии обозначить его [для других] как-то иначе; мы же сейчас отвергаем само название «единое», ниспровергая тем самым и этот его тезис, поскольку оно, будучи почтено, если позволено так выразиться, всего лишь названием «таинственное», покажется нам более священным. По крайней мере, именно в таком смысле египтяне называли его непознаваемой тьмой, ради предзнаменования трижды обращаясь так к этому началу, именуя его еще и превышающей всякое мышление тьмой, а также воспевая как великое таинство и представляя более всего в трагически возвышенном виде наши страсти, а тем самым пытаясь указать на него81.

Впрочем, на самом деле прежде монады, диады и любого числа вообще существует многое, как это показывает <Платон> в «Пармениде»82, с тем чтобы от них, старейших, совершить восхождение к первым началам; при этом ясно, что он восходит к ним от единого, а от многого переходит к причине множества. Необходимо проследить, каким путем мы совершили вот это восхождение ко всего лишь двум началам, предшествующим монаде и диаде; значит, давайте вновь не торопясь проделаем этот путь к ним от монады и диады, так же как и от единого — к предшествующему им единому началу; действительно, единое получило свое определение при противопоставлении многому и такому противопоставлению предшествует антитеза вообще. Однако давайте я сделаю это в рассуждении, выходящем за рамки настоящего исследования83.

52б. Помимо перечисленного, в-третьих, как было сказано сначала84, необходимо отметить, что при каждом противопоставлении мы подвергаемся опасности устремить в бесконечность эти два потока выхода за свои пределы. Ведь само сравнение предшествующего единого с диадой потоков оказывается противопоставлением, и возникнет необходимость измыслить предшествующее ему другое и пожалуй, предположить наличие другого, идущего впереди него85.

В-четвертых, любое разделение является потомком множества или, разумеется, дарующей качество множественности диады. Следовательно, имея дело со всяким противопоставлением, как бы в действительности оно ни называлось, мы будем возводить его к тому единому началу, которое дарует качество множественности и которое властвует над любым делением. Вершина его — то, что, как мы говорим, является единым,— на деле оказывается не подлинным единым, но как бы монадой или сращением противоположностей, поскольку оно есть результат действия монады, ориентирующегося на простое единое, и, конечно, стремится быть пределом и истинным всеединым. В самом деле, противопоставление есть результат начала, связанного с беспредельным, а его сращение оказывается потомком того, которое соответствует пределу, и вот это-то сращение мы называем совокупным рядом вещей, основанным на пределе, так же как другой — совокупным рядом, опирающимся на беспредельное. Среди этого облик начала имеет преимущественно все то, что является единым и многим. Сращение, противопоставление и деление вообще среди сущего, взятого в целом, оказываются объединенными и еще не разделенными, то есть собственно сращением всего, предшествующим всякому делению, в уме же — в первом умопостигаемом — уже некоторым образом проявили себя различение, разделение или некое множество. Ведь промежуточный чин, как было сказано выше, стремится пребывать в приготовлениях к разделению, проявляется в нем, пусть даже и не неся в себе ничего разделенного. Таким образом, первое действительное противопоставление берет свое начало в третьем устроении умопостигаемого, ибо первое разделение и различение — это как бы исток; тот же чин воспевается как «исток истоков»86.

53. Далее, в-пятых, от раздельности мы всегда восходим к неделимому, так что и от раздельности, общей для всего, мы будем восходить к общему для всего неделимому; оно окажется слиянием или, вернее говоря, единством (ενωμα) всего. Ведь то, что есть все в объединенности и нерасторжимости, исток множества потоков, неделимое единство,— вот это-то, пожалуй, как мы обыкновенно полагаем, и есть сущее. В самом деле, единое, обладающее свойствами, не будучи единым, окажется сущим, пребывающим одновременно и единым, и не-единым, причем и ими — еще не определенными; потому-то его и следует называть всего лишь объединенным. А вот если мы будем совершать восхождение от совершенной раздельности (διά κρίμα) всего к его полной слитности (σύγκριμα), а от множественности всего — к его единству, то очевидно. что, пытаясь вознестись даже к этому потустороннему, мы более всего отрешимся от всяческого противопоставления, поскольку от полностью нерасторжимого и объединенного космоса перейдем к совершенному, который не стоит называть даже и нерасторжимым. Ведь он вовсе и не объединен, но — как самое простое — оказывается многим, или беспредельным, или диадой, ибо объединенное обладает видом и многого, и единого, пусть еще и в неопределенности и пусть в нем их на самом деле не существует. Рассматриваемое же начало — это всего лишь многое, почему оно и существует. Потому-то само по себе оно есть беспредельное, так как воображаемое множество без единого — это беспредельно беспредельное и зияние беспредельного непостоянства. Итак, и беспредельное оказывается единым — хотя бы лишь в силу участия в нем, а его наличное бытие и как бы своеобразие — это только многое и беспредельное, причем не такое многое, каково определенное в виде некоего числа, которое из многого, слитого благодаря единому, становится объединенным; оно есть единое многое в силу своего своеобразия, причем, конечно же, это самое, предшествующее многому единое является единым как всего лишь таковое — вследствие своего своеобразия и только как наличное бытие, но никоим образом не как сущее87,— из-за сопричастности ему. Это начало потому и именуется наличным бытием, что пребывает лишь в виде последнего. Второе начало, будучи причастным первому, выдвигает вслед за ним на первое место как свое собственное его наличное бытие, дарующее качество множественности. Оно первым явило в себе двойственность и выход за свои пределы, потому что первым появилось на свет, а идиому хаоса — потому что первым вместило в себя то начало, которое ему предшествует, и некоторым образом первым вышло за пределы единого88.

Итак, ни то, ни другое начало не является ни объединенным, ни смешанным, ибо последнее нуждается, по крайней мере, в двух различных предметах и еще в одном — соединяющем их. Следовательно, оно заключено в третьем, следующем за первым, в котором присутствует двойственное участие: с одной стороны, многого в едином, а с другой — единого во многом, причем многое в нем благодаря наличию объединенного и сущего предстает как единое; это — триада, или, конечно же, третье. Последнее — совершенный космос и единый корень всего, а каждое из первых двух — тем более совершенный космос, а вернее, причина совершенных космосов: одно — их основание как объединенных, а другое — как отдельных и множественных; они также есть причина и самого первого космоса89 среди всех, потому и называемого тайным, причем всецело, что он не является даже семенем возникающих от него божественных миров, а есть потустороннее семенному началу, если, конечно, всякому семени предшествует слившая в себе все воедино, нерасторжимая и единая природа. Потому-то теолог90 и воспевает его как первого Мудрого, «семя богов несущего», а сами боги именуют его истоком всех возникающих из этого истока устроений91. Этот космос настолько отличается от того, связанного с противопоставлением взаимного расположения рядов вещей, что для всякого последнего оказывается единым сращением и единством вместе с рождающим разделение умопостигаемым обликом. Если же таков первый Мудрый, то более всего таковым оказывается и носимый во чреве Мудрый92 или, как, пожалуй, можно было бы выразиться изящнее, умопостигаемая срединность, рождающая Мудрого; разумеется, ей предшествует само сущее — поистине тайное устроение. Стало быть, еще более совершенна его причина — уже не сам космос, а причина космоса, причем являющаяся таковой в той мере, в какой последний есть многое, подобно тому как ей предшествует его причина, выступающая как таковая в той мере, в какой он есть единое,— ибо космос есть и единое, и многое, причем в нерасторжимости.

Поэтому давайте мы перейдем к шестому колену93 аподиктического рассмотрения того, что каждое из трех начал есть все, причем предшествующее всему: третье — это все как единство всего, первое — все как единое, словно единая и совершенная простота, промежуточное же — все как все, ибо оно и есть все, причем в качестве многого, каковым и является все. В самом деле, все, разумеется, отнюдь не есть некоторые вещи, так как они представляют собой определенное многое; начало же — это просто многое, так что здесь имеется в виду все не как определенное и не как объединенное, ибо оно не причастно множественности, но оказывается ею самой, так что предстает как все в наличном бытии: подобно тому как сущее есть все в сопричастности, объединенное — в своем наличном бытии, и точно так же, как все в качестве единого есть единое в своем наличном бытии; это все — как бы причина, если позволено так выразиться. Так получается, конечно же, не потому, что единое есть причина всего,— ибо в таком случае оно вновь будет не-единым, а потому, что оно есть всего лишь единое, несущее все. Поэтому здесь и подобает определить начала при посредстве имен: первое — как единое, предшествующее всему, второе — как все, а третье — как всеединое в единстве.

Пусть именно эти определения и будут использованы при рассмотрении вопроса относительно так называемых двух начал.

6. Символический статус первоначала

54. Ясно, что такие начала не являются вещами одного порядка, так как о них часто говорится,— конечно же, ради их наглядного представления на основании хорошо известных предметов,— что их даже не два, поскольку на самом деле любое число и даже сама монада стоят ниже их94, что они не отграничены друг от друга, ибо даже в третьем начале нет еще разграниченности, но существует лишь заведомое единство (προένομα) того, что позднее будет обособлено от него, и что инаковость не расторгает их, раз к ним не относится и тождественность; но, напротив, конечно, сами боги, беседуя с людьми, показали, что эти три начала соотносятся между собой так, как соотносились бы ум, сила и отец95 или же наличное бытие, способность к наличному бытию и мышление об этой способности. Совершенно очевидно, что даже такие определения не говорят о них полной истины. Ведь сама их определенность проявляется в третьем устроении умопостигаемого, причем умозрительно и тайно; в объединенном же объединены и они, ибо там причинствующее не обособлено от причинно обусловленного: даже Ямвлих не считал, что на вершине умопостигаемого существует определенное начало96. Действительно, единая умопостигаемая связность всего подобного — это даже и не противостоящая ей в определенности связь. Ибо в таком случае опять-таки этим двум началам предшествовало бы деление как другое, а, кроме него, впереди них всех стояло бы единство в умопостигаемом, исходящее от единого и свершающееся вокруг единого, словно воплотившегося в их средоточии. В самом деле, в той мере, в какой там предполагается наличие множественного, объединенное не является самим единым, и все равно его необходимо рассматривать как однообразное, ибо единство там даже не могло бы, пожалуй, быть названо противостоящим множественности, поскольку логически противоположное ему множество сосуществует с ним, а впереди них обоих стоит одно единство. И если мы выдвигаем именно такие предположения относительно умопостигаемых предметов, то чего же еще ждать от предшествующих всему умопостигаемому, положенных в его основу двух начал? Разумеется, не того, что они в еще большей степени объединены, а скорее того, что они, находясь впереди всего объединенного, будут как два совершенным единым. Так разве их два? Пожалуй, это невозможно — по крайней мере, не в виде диады,— поскольку в высшем еще не существует числа, как и определенности вообще, ибо нет и монады; ведь то, что называется единым, не есть само по себе ни единое, ни многое, коль скоро последние два определяются как противоположные друг другу. Тем не менее мы пользуемся этими названиями, поскольку не владеем достойными их наименованиями, как не имеем и соответствующих им мыслей. Ведь сами эти умозрительные образы — всего лишь то, что может быть постигнуто в нашем мышлении, ибо, согласно Ямвлиху, вершина умопостигаемого на доступных взору ума просторах не мыслится97. Уму, если бы он, будучи таким соединением, вознамерился бы обратиться к тому, что совершенно объединено, необходимо было бы заключить свои мысли в умопостигаемое.

Итак, не следует говорить ни о двух началах, ни о едином — по крайней мере, в смысле их исчисления; скорее всего, это возможно лишь в предположении того своеобразия, которое, как мы говорим, присуще как диаде, так и монаде. Ведь диада существует, поскольку она диадна, а монада — поскольку монадна. В таком случае они в совокупности есть и единое, и многое, но не по своему своеобразию, так же как и не по числу и не по количеству вообще, не в силу обладающей количеством природы и не благодаря началу количества, как и качественно определенной сущности,— а как потустороннее умозрительным представлениям обо всем этом. В самом деле, перечисленное — это нечто частное и определенное, и мы не довольствуемся им, но для выявления высшей природы пользуемся в дополнение чем-то иным; ни одна из этих вещей не участвует в истине, но на основании всех их мы вынуждаем нашу мысль возвышаться до неопределенного и великого по природе,— и когда мы говорим про два начала, и когда подчиняем одно другому в его выходе за свои пределы, пусть даже в высшем не существует ни диады, ни какого бы то ни было выхода за свои пределы. Пожалуй, было бы лучше, если только возможно, не представлять эти начала в виде двух монад, но вести речь о двух как о некоем диадическом едином, подобно тому как можно было бы мыслить некое единое диады. Впрочем, и подобное предположение не имеет силы в отношении их,— ибо такое единое есть какое-то <определенное> единое, поскольку в данном случае одна принадлежность чисел сосуществует с другой98. Значит, лучше взять вот это самое единое и общее для всех вещей и, представив его двухвидовым, то есть объемлющим все и как объединенное и как разделенное, тем самым привести его в соответствие природе так называемых двух начал. На этой основе мы предпринимаем попытку прояснить или показать их по мере возможности: то исходя из вновь взятых в чистоте двух рядов, восходящих от низшего к наивысшему — к двуединой вершине, то еще более великим образом — на основании целостных и повсеместных плером и всеобщих миров как становящихся множественными и объединяющихся, извечно выстраивающихся в определенном порядке благодаря тем, столь великим ступеням и возводящих нас к присущему первым началам совершенному водительству и управлению. Пожалуй, мог бы иметься и иной, более блистательный, соответствующий им и вполне наглядный путь восхождения к ним,— тот, который опирается просто на все каким бы то ни было образом сущее и на наблюдающуюся среди такового соотнесенность причинствующего и причинно обусловленного. И сколькими бы способами ни пожелал или ни смог бы вообразить кто-нибудь то, что касается высшего, пусть оно будет представляться ему не как вот это или вон то среди названного, и не как то, на что все это указывает, а как начала еще более высокие, нежели те, и как причины, еще и этим в применении к тому не явленные; причем я произношу слово «начало» не в смысле «причина»99, так же как и не в значении соответствующего ему предмета. Ведь эти последние определены в низшем чине умопостигаемого так, как это свойственно именно ему, в его среднем чине названное вычленяется как еще только родовая мука разделения, а на вершине все вообще сливается воедино в единстве всего.

Итак, <объединенному> предшествуют два начала, и второе примыкает к нему как родовая мука всего, а первое стоит выше даже того в своей предшествующей всему простоте, в которой оно представляется единым, так же как названное — соответствующее родовой муке всего — кажется многим. В самом деле, если позволено дать такое определение, первое есть «все-единое», а второе — «едино-все», так как последнее, будучи всем благодаря самому себе, тем не менее из-за бытия первым каким-то образом оказывается единым, а первое, будучи единым-в-себе по причине самого себя, тем не менее выступает как все, поскольку обусловливает наличие второго. Третье же, с одной стороны, благодаря первому выступает как единое, а с другой — в силу своеобразия второго предстает как все, так что под действием последнего становится множеством, а под действием первого объединяется; оно стало первым составным, образовалось как единство всего и из себя самого выдвинуло на первое место то объединенное, которое мы именуем сущим и в котором единое по своему своеобразию есть объединенное, подобно тому как собственный признак предшествующего ему начала — это бытие всем, а того, которое стоит выше и его,— предшествование всему; второе всеединое — это все, а третье — это то объединенное, которое состоит из единого и всего.

Впрочем, об этом речь пойдет ниже, когда мы тотчас вслед за этим будем говорить о третьем.

Вторая часть

ОБЪЕДИНЕННОЕ КАК СМЕШАННОЕ

1. Постановка проблемы и формулировка обсуждаемых вопросов

55. Итак, пора перейти к третьей проблеме в рассуждении, а вернее, к третьему началу всего. Ибо, похоже, такое рассмотрение отчасти будет относиться и к двум первым началам. Мы, разумеется, станем исследовать объединенное, каковое именно мы и расположили на третьем месте. Что же оно такое? По какой причине мы полагаем его третьим? И почему Платон, как и все остальные философы-платоники, а до них Филолай и другие пифагорейцы называют его смешанным?100 Конечно, это происходит не только потому, что оно оказывается как бы сплоченным из имеющих предел и беспредельных предметов, каковым называет сущее Филолай, но и потому, что вслед за монадой и неопределенной диадой в качестве третьего начала располагается объединенная триада. Любое же объединенное есть смешанное, поскольку оно имеет облик и единого, и множества. Поэтому необходимо исследовать и то, смешением чего оно оказывается.

В самом деле, Орфей говорит:

...Крон величайший воздвиг во эфире Зевеса

В блеске яйцо101.

То, что он его воздвиг, означает, что это предмет сотворенный, а не рожденный; последнее же приводит к заключению о том, что он состоит, по крайней мере, из двух вещей: из материи и эйдоса или каких-то, аналогичных им. Кроме того, это значит, что смешанное является чем-то лучшим, нежели его собственные стихии, из которых оно создается, а также то, что стихии возникают из предшествующих им начал, которые по своему своеобразию однородны им. Действительно, к подобному выводу, похоже, стремится также и Платон: все то, что располагается вокруг и среди этого, должно вызывать затруднения и, насколько это возможно, служить предметом размышления о столь великих вещах.

2. Статус объединенного

Что касается предшествующего всему единого, то можно было бы, пожалуй, изучить вопрос, почему объединенное не следует непосредственно за ним; ведь объединенное — это первое единое, обладающее свойствами, и, стало быть, оно следует за единым как таковым.

Однако, помимо этого, объединенное должно быть многим. Ведь вместе с ним проявляет себя и некое множество, как бы поглощаемое единым; следовательно, начало многого есть еще и множество, так как многое, в свою очередь, причастно единому. Таким образом, не является ли это самое начало объединенным, раз оно пожелало стать беспредельным, но было сковано своей причастностью единому? Скорее всего, само объединенное желает быть как бы смешанным, но никоим образом не составляется из наличного бытия и причастности, поскольку причастность другому в нем, так же как и его наличное бытие, никоим образом не могли бы быть стихиями или частями чего-либо, ибо в таком случае наличное бытие будет, с одной стороны, как бы стихией, заранее положенной в основу в качестве материи, а с другой — самим по себе наличным бытием как чем-то прибавляющимся, словно некий эйдос, к сопричастности как единой стихии102. Вообще же, стихии в каком-то смысле занимают равное положение, какового не имеют сопричастное и сама сопричастность, не образующие также и антитезы.

Кроме того, существуют, по крайней мере, две стихии; второе же начало — это диада как диадическое единое, а также многое и беспредельное, поскольку и множественность и беспредельность в свою очередь оказываются всего лишь едиными, а множественным и беспредельным это начало пребывает лишь в силу своего своеобразия103. Следовательно, в данном случае они еще не являются стихиями объединенного104, поскольку его созидает единое, прибавившись ко многому, ибо оно соединяет, но, конечно, не то иное, которое само по себе есть всего лишь единое и простое, а то, которое многочисленнее единого, причем в обсуждаемом случае этого самого более многочисленного еще нет, так как оно возникает благодаря участию во множественности,— ведь последняя разъединяет, а объединяется разделенное, которое следует за началом, дарующим качество множественности. Таким образом, в изначальном третьем многочисленность всего лишь воображается, почему именно в этом самом изначальном и существует единство многочисленного, само же оно есть предшествующее всему объединенное. Стоящее впереди него второе начало причастно единому, ибо и само оно уже стало единым,— будучи же многим всего лишь в смысле своего своеобразия, оно не обладает единством. В самом деле, последнее могло бы присутствовать лишь там, где есть раздельность множественного. Итак, по данному вопросу, пожалуй, нельзя было бы выдвинуть иных предположений.

3. Природа стихий смешанного

Каким же мы назовем то множественное, которое присутствует в третьем? Ведь оно, разумеется, есть сами стихии смешанного. Что же это на самом деле такое? Конечно, проще всего сказать, что исходящее от высших начал участие является единым и многим, каковые достигли третьего, или, если угодно, назвать их пределом и беспредельным или теми монадой и неопределенной диадой, которые образовали ипостась объединенной триады105. В самом деле, триада будет существовать лишь благодаря собственному своеобразию, но никак не в виде слияния множественного, как не будет она и числом106; разумеется, последнее так и останется лишь тем, что образовалось из такового — монеты и диады вместе взятых.

Однако если бы подобные предположения были высказаны, то прежде всего мы стали бы испытывать нужду в ином начале, предшествующем их двоице. Действительно, если они — начала двух стихий, а прежде них существует смешанное из них, то возникает необходимость образовать для смешанного его собственное начало, также именуемое смешанным,— по крайней мере, с целью указать на него и на некое подобие своеобразия, существующее прежде этого самого подлинного смешанного, подобно тому как слова «единое» и «многое» относятся к одноименным стихиям; тем самым мы будем заранее предполагать наличие в смешанном чего-то иного и этому смешанному в свой черед будут предшествовать два начала. Ибо всякое смешанное в чем-то имеет облик единого, а в чем-то — множества; в таком случае, все время предпосылая начала соответствующим началам, мы уйдем в бесконечность107. Впрочем, те философы — а к их числу относится и Платон,— которые указывают на предел и беспредельное как на стихии смешанного, а прежде них — на смешанное и на потусторонние смешанному опять-таки предел и беспредельное как на два начала стихий108,— так вот, эти философы тем не менее не считают необходимым помещать впереди двух начал смешанное как иное, единое начало.

Далее, каждое из начал вовсе не пребывает в таком положении, при котором оказывается частным, то есть началом лишь одной из стихий: одно — только предела, а другое — беспредельности; напротив, оба они есть начало всего: одно — как разделенного, многого и беспредельного, если бы подобное могло иметь место, другое — того же самого всего как <объединенного>109, как единого и как ограниченного пределом. Ведь, вообще, начало многого, дарующее качество множественности, в каком-то смысле выделяет стихии — будь их изначально две, будь их большее число, будь они просто обретшей множественность плеромой третьего. Начало же единого, настигая их, созидает предшествующее многому единство, которое и есть смешанное, словно составленное из частей и целого — многого и единого.

Так не получается ли, что смешанное лежит в основе участия <всего> в двух началах? В самом деле, рассуждение вновь возвращается к единому и многому как к стихиям, хотя мы уже и выразили свое несогласие с философами, придерживающимися данного мнения110. Пожалуй, третье есть единое в силу причастности единому, многое же — это как бы множественность в качестве однородного выхода за пределы второго начала, но никак не смешанное. Однако последнее появляется на свет от первого начала как бы в виде монады, а от второго — как бы в виде диады, и поскольку оно именуется смешанным, то возникает из них обоих как иное по своему виду — словно смешанное из несмешанного, подобно тому как в качестве того же по виду из них обоих возникает все как единое и все как многое. Поскольку те сопричастности, которые появились как принадлежащие к одному и тому же чину, противодействуют друг другу, единое в них приумножено и разделено во множественности, многое же соединено и обладает одной и той же природой. Последнее состояние и предстает как единство, будучи воплощением единого во множестве, а первое оказалось разделением, будучи воплощением [единого во множестве] многого в едином; именно так в третьем и сочетаются единство и раздельность, из которых и составилось совокупное смешанное.

Далее, смешанное при самопроизвольном выходе за свои пределы уже произвело из себя и одновременно выделило в себе противоположные друг другу стихии. В самом деле, целое обособляет части в себе и от себя самого; точно так же поступает и такое состоящее из стихий, каковым является смешанное; действительно, оно, существуя прежде стихий, поскольку, конечно же, лучше их, обособляет в себе эти стихии от самого себя, ибо нераздельное всегда существует прежде разделенного111

4. Гипотезы относительно причин смешения

56. Если бы ты посмотрел на то, что появляется от начал, именно так, то твои выводы не слишком отличались бы от моих. Действительно, единое в этом случае будет производить на свет единство смешанного — я говорю о смешанном как таковом,— а состоящее из стихий его множество оказалось бы прославленным началом многого, поскольку начало воипостасно для начала и единство одновременно созидает множество стихий. Однако последние, чем бы они ни были, например пределом и беспредельным или единым и многим, принадлежат к противоположным друг другу рядам вещей. Итак, коль скоро они таковы, каково то, что производит их на свет? Ведь лучшее вновь происходит от лучшего начала, а худшее — от худшего. И опять у логически противоположных стихий оказываются два начала, притом стихии либо всего лишь одноименны последним и имеется какой-то иной путь, относящийся к ипостаси112, либо аналогичны им и скорее всего происходят от этих двух начал. Однако возникновения одной стихии от одного начала, а другой — от другого отнюдь не происходит: скорее смешанное создало и выделило их в согласии с собственной двуединой природой. Ведь, будучи единым и многим, то есть, попросту говоря, объединенным, в случае явленности множества оно производит на свет многое, а в случае преобладания единства — единое. Если угодно, <единое и многое> в третьем разделилось благодаря второму началу, причем в согласии с самим собой последнее произвело на свет многое, а в соответствии с сопутствующим ему и происходящим от вышеназванного единого единством — единое. Итак, будучи двумя, они пребывают во взаимном сращении и такое природное сращение предшествует природной же разобщенности; поскольку это так, смешанное происходит от высшего начала. Скорее всего, от последнего появляются на свет обе его стихии, но одна — в той мере, в какой оно сосуществует с этим самым началом, а другая — в той, в которой оно сосуществует с единым. От этого начала каждая из стихий возникает еще и иначе: одна — в той мере, в какой оно есть собственно начало, а другая — в той, в которой оно предвосхитило второе начало113. Впрочем, и множество стихий и предшествующее им единство в смешанном принадлежат к вещам одного вида.