Раздел III

ЭМАНАЦИЯ

Первая часть

АПОРЕТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ЭМАНАЦИИ

1. Первая апория: эманирует ли объединенное в самом себе или за пределы самого себя?

90. После таких предварительных определений давайте примемся за рассуждение о выходе за свои пределы, поставив в своем исследовании тот вопрос, выходит ли объединенное за свои пределы вообще (в самом себе или из самого себя), поскольку мы, похоже, ведем речь о высшем, промежуточном и низшем в нем: об одном — как о подобии сущности, о другом — как о подобии жизни, и о третьем — как о подобии ума, или такие имена используются в переносном смысле — по аналогии с низшим. В любом случае можно было бы приити в недоумение, испытывая справедливые сомнения.

1.1. Внутренняя эманация

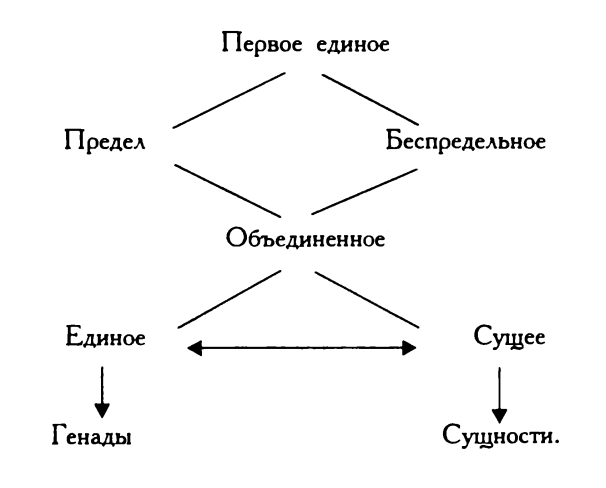

В самом деле, если объединенное объединено в том смысле, что непосредственно следует за единым и соседствует с ним, поскольку в нем еще не возникло разграничения единого и сущего, какая изощренная фантазия предположит допустимость какого бы то ни было другого деления? Ведь первое разделение среди всех — это, вероятно, то, которое касается единого и сущего, коль скоро первым среди объединений оказывается именно их сращение в единство. Действительно, все остальное разделяется лишь вслед за этим: либо в качестве единого — и к таким вещам относится, например, единичное число, либо как сущее — и таково сущностное1. Следовательно, для того чтобы числа, как и их монады, различались между собой, необходимо появиться первой инаковости двух монад; а поскольку впереди двух монад2 идет одна, которая скорее всего даже и не монада, так как подлинная монада уже соотнесена с собственным для нее числом, а единая природа, которая, пожалуй, некоторым образом будет объединенной и вообще нерасторжимой,— то какое же в случае такой монады может быть разделение на первое, промежуточное и последнее? Ведь предположение о раздельности первого, нерасторжимого и объединенного подобно допущению о присутствии темноты в свете3, движущегося — в том неподвижном, которое всего лишь неподвижно, и временного — в вечности.

Далее, если бы разделенное следовало за объединенным, а разделяющееся происходило бы от нерасторжимого и существовало после него, то в этом объединенном ни того, ни другого из возникающего от него не существовало бы, а первое, промежуточное и последнее появлялись бы лишь в окончательной раздельности или в ходе самого разделения; следовательно, всего этого, по справедливости, в обсуждаемом случае нет. Я допускаю, чтобы речь, как у Парменида, шла о том, что в ряду всего остального в соответствующем порядке в пределах разделяющейся природы появляются начало, середина и конец4, и этой природе предшествует ипостась целого и частей, при том, что число порождается тем, что стоит превыше даже ее5. Если же там, в объединенном, еще нет числа, то нет и триады; а если нет триады, то нет и трех названных вещей — первого, промежуточного и последнего.

Однако ведь боги и теологи воспели для нас умопостигаемую триаду и выход божественных начал за пределы единого начала появившихся всеобщих вещей. Кроме того, само рассуждение требует, чтобы в этом случае в каком-то смысле имел место выход за свои пределы, хотя бы более всего объединенный. В самом деле, если эта природа в каком-то смысле существует после единого, то уже по этой причине она является объединенной. Но коль скоро ей случилось идти вслед за многим, она должна некоторым образом становиться множественной. Притом если единое сдерживает выход за свои пределы, то множество его пробуждает и вершит. Если же речь идет о том, что единое сущее предшествует и сущности, и единому точно так же, как нечто идет впереди любой жизни _и единичной, и сущностной, и равным образом прежде любого ума имеется совокупный ум, то, конечно же, существует и объединенный ум, и объединенная жизнь, подобно тому как есть объединенная сущность. А где будет располагаться объединенное? Скорее всего, во всеобщем объединенном устроении. Следовательно, такое устроение предстает в виде триады. Действительно, от него возникают и сущность, и жизнь, и ум, при том, что соответствующее множество помещается вовне, и в самом данном устроении как целом каких-либо различий, разумеется, не предполагается. Ведь внешнему множеству по природе свойственно рождаться в соответствии с внутренним — в согласии с ним либо как с причиной, либо как с наличным бытием и при этом или как разделенному, или как объединенному. Ибо пусть внутреннее множество будет и объединенным — все равно оно аналогично разделенному. В самом деле, даже если бы кто-нибудь говорил, что многое возникает из единого, все равно в едином оно не присутствует, и тем не менее необходимо иметь в виду, что, если позволено так выразиться, многое есть внутреннее множество единого. Если бы последнего не было, а первое имелось, значит, легко можно было бы согласиться с тем, что между единым и множеством, определенным в некотором отношении, должно располагаться объединенное, так же как и еще не расторгнутое множество. Вот какие сомнения можно было бы высказать в каждом случае по поводу внутреннего множества в умопостигаемом.

1.2. Внешняя эманация

Сходное недоумение могло бы возникнуть и в отношении внешнего множества. Действительно, появляющееся на свет множество либо однородно с тем, что его порождает, как в случае, когда от одного объединенного появляется много объединенных, например от одного ума — много умов, а от одной души — много душ, или неоднородно, например когда от ума возникает душа, от жизни — ум или от сущности — жизнь; стало быть, при этом сущность, жизнь и ум появляются от объединенного. Однако в последнем случае возникает отнюдь не объединенное, природа которого не обладает способностью к выходу за свои пределы, и таковая способность присуща лишь тому иному, которое происходит от него. Ведь многое, со своей стороны, появляется от единого, а изреченное — от неизреченного, и при этом природа единого, разумеется, не выходит за свои пределы, как и природа неизреченного не становится изреченной. А если бы имел место первый случай, то каково бы было разделение объединенной природы? В самом деле, это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, что многое появляется на свет от единого как однородное, ибо точно так же можно было бы говорить и о возникновении разделенного от объединенного. А с какой стати оно могло бы появиться как неоднородное? Ведь и в случае сохранения одного и того же вида, так сказать, одна и та же цель будет у ипостаси и для первых, и для промежуточных, и для последних вещей, ибо самое правильное — это сказать, что выхода за свои пределы всего лишь в связи с убылью одного и того же своеобразия не происходит, если в дополнение к нему не возникает также какого-то различия, делающего возникающее иным по своему виду, поскольку, например, благо не может уменьшиться (по крайней мере, значительно), оставшись при этом одним и тем же и неизменным, хотя при этом отделение от самого себя и невозможно. Разве в этом случае не будут присутствовать какие-либо присоединяющиеся различие и инаковость?6 Действительно, даже по отношению к атомам, отличающимся лишь по своему числу, нелегко допустить выход за свои пределы, относящийся к ним и не связанный с видообразующим различием, как невозможно это и в применении к общему и особенному7. Потому всякая звезда и всякое живое существо есть общий вид и отличаются они друг от друга именно по своему виду. Если же выход за свои пределы происходит так, что возникающие вещи обладают одновременно и чем-то общим и чем-то особенным, как, например, человек, конь и соответствующее каждому живое существо, то почему же от живого существа, пребывающего неразличенным, появляется различное и почему то, что по своей природе неразличимо, расчленяется на множество живых существ и при этом именно в однородном выходе за свои пределы?

Еще больше затруднений связано с рассуждением об объединенном. В самом деле, соответствующая идиома отрицает любое разделение — как однородное, так и разнородное, и, стало быть, в результате отвергается и разделение так называемого внутреннего множества. Действительно, ум, поскольку он сам является видом, пожалуй, в состоянии разделиться на множество видов, так же как целое — на множество частей, а смешанное — на множество стихий. А каким образом в смысле выхода за свои пределы в самом себе могло бы быть разделено объединенное? Ведь это невозможно, например, при допущении неподобия,— ибо откуда в подобной, тождественной и, говоря еще точнее, объединенной природе появится эйдетическое, представляющее собой результат инаковости? Каким образом в ней возникает изменчивость? Разумеется, это невозможно и в связи с подобием, так как объединенное не желает быть ничем иным, кроме как тем, что называется всего лишь объединенным; следовательно, в той мере, в какой оно рождается, оно не могло бы разделиться, и, значит, оно не претерпевает разделения и в связи с подобием. И если бы внутреннее множество возникало как нечто совокупное, так же как от объединенной сущности появляется объединенная жизнь, а от нее — объединенный ум, то одновременно имели бы место та несообразность, которая относится к единовидному выходу за свои пределы как таковому, и та, которая соответствует неединовидному.

2. Вторая апория: единовидная и неединовидная эманация

Вообще же, сейчас, пожалуй, необходимо исследовать тот вопрос, является ли, как говорят философы, выход за свои пределы двояким: единовидным8 — когда, например, Афина появляется от Афины, и неединовидным — когда Афина рождается от Зевса9, и существует ли его единая природа, поскольку всякий выход за свои пределы имеет место как сочетание этих двух родов. В самом деле, особенное, пожалуй, не могло бы ни появиться, ни образоваться без чего-то общего, а общее не могло бы возникнуть как неразличимое без особенного. Ибо Афина происходит от Афины: вторая — от первой, частная — от общей и, если угодно, небесная — от сверхнебесной10. И не только это делает ее другой по своему виду, но и некое своеобразие «афинности», в соответствии с которым всякая Афина, при всей своей особенной природе, есть первая Афина. Далее, каждая из человеческих душ по своему виду отличается от любой иной. Стало быть, многие Афины тем более будут различаться между собой по своему виду, так как всякий бог по своей собственной природе — это высшее состояние. Значит, она представляется, так сказать, единовидной и одновременно неединовидной. Однако Афина происходит еще и от Зевса: как бог — от бога, как ум — от ума, и как демиургическое — от демиургического, и, если угодно, как дарующее качество умности — от дарующего качество умности. Таким образом, она, будучи единовидной, кажется неединовидной. Итак, правильнее всего утверждать, что всякий выход за свои пределы в каждом отдельном случае происходит как совокупный, и при этом разве что только кажется, будто в одном случае властвует подобие, а в другом — неподобие.

3. Третья апория: эманация оказывается одновременно и единовидной, и неединовидной

Однако ведь необходимо исследовать сам тот вопрос, почему один его род является единовидным, а другой — неединовидным, будь то по Сдельности, будь то в совокупности11. Ибо вернее всего утверждение, что всяческие выходы за свои пределы будут либо единовидными, либо неединовидными, что имеет место, например, в том случае, о котором я говорю: Зевс и Афина происходят, как мы утверждаем, от Зевса12, и как один и другая, так и множество их не могло бы родиться от него, единого, если бы он один не был бы всеми ими. Ведь общее всегда вбирает в себя частное, подобно тому как живое существо охватывает многие живые существа: человека, коня и быка, поскольку в качестве них и имеются как живое существо вообще, так и появившиеся отдельно друг от друга многие его виды. Если же Зевс появляется от Зевса как подобный ему по своему облику, то его возникновение происходит не так, как появление всего остального. И если бы кто-нибудь принимал во внимание лишь имена, то, пожалуй, пришел бы в замешательство, видя два противоположных рода выхода за свои пределы. А вот если бы он учел то, что частные — второй и третий — Зевсы при своем появлении по виду уже не те же самые, что первый (ибо один будет всеми появившимися на свет, а другие — какими-то из них13), то он узрел бы полный выход за свои пределы, являющийся разделением всеединого, то есть наличного бытия всеобщего Зевса. Таким образом, каждый Зевс является частью последнего и соименен ему: ни один не таков как целый в соотнесенности с целым, но всякий таков как часть, в качестве которой он появляется на свет. Если же всеобщий производит их на свет, а они возникают в согласии с целым и их облик отнюдь не один и тот же, как не тождествен всеобщий Зевс и частные [Зевсы] <боги> (второй Зевс и Афина), то вновь ясно, что все они рождаются как неодинаковые и иные по своему виду тому, также иному им. Общность же Зевса распространяется лишь на имя14.

4. Четвертая апория: три случая невозможности эманации

И даже если есть какое-то различие в соответствующих выходах за свои пределы, то какова его причина? Почему выход за пределы одного и того же отчасти является единовидным, а отчасти — неединовидным? По какому жребию происходит то или иное рождение? Не имеет ли их распределение отношения к тому, что единовидный выход за свои пределы совершается в согласии с разделением собственно-наличного бытия, а неединовидный — в соответствии с заранее установленной причиной отчуждения? Однако, во-первых, эта причина есть наличное бытие объемлющей природы, как, например, причина Афины в Зевсе есть некая — так случилось — весьма важная его принадлежность, или же, говоря понятнее и правильнее, она сама обладает общей сущностью с Зевсом и без нее того не могло бы быгь15; таким образом, неединовидныи выход за свои пределы совершается как разделение наличного бытия. Во-вторых, такое разделение наличного бытия происходит в Зевсе в то время, когда от него возникают более частные вещи, как, например, подобная ему и происходящая от него так называемая Зевсова последовательность, и, конечно же, последняя рождается в нем или от него не в наличном бытии, а в качестве причины,— когда она устремлена к возникающему, и в наличном бытии — когда к порождающему.

Действительно, стоит обратить внимание на то, что самое правильна — вести речь об одном и том же как о наличном бытии одного и о причине другого и что нет нужды в удвоении природы каждой вещи в качестве так называемого ее наличного бытия и предвосхищения причины последующего; то же самое мы скажем и о сопричастности. В самом деле, речь о ней заходит, когда живое существо в человеке представляется чем-то иным самому человеку, а когда говорится о том, что образует человека, тогда имеется в виду его наличное бытие.

91. [Первый случай.] На еще более высоком уровне можно было бы, пожалуй, естественным образом исследовать тот вопрос, как из единого возникает многое. Почему от него не появляется только единое? Почему многое не происходит от многого? Как мы сейчас утверждаем, множество богов возникает от Зевса16. Однако оно скорее всего рождается от того многого, которое уже содержится в нем,— либо в наличном бытии, либо в качестве причины, либо, если угодно, в смысле сопричастности. Таким образом, многие происходят от многих. А что могло бы появиться от единого как целое от целого? Ведь возникающее всегда оказывается более частным, нежели то, что его порождает. Вероятнее всего, в случае так называемого единовидного рождения это будет целостная последовательность, взятая в совокупности, поскольку она возникла от единого целого. Что же касается неединовидного, то это всеобщий хор порожденного, поскольку как единый и весь он происходит от единого целого.

[Второй случай.] Пожалуй, можно было бы сказать и о том, что всеобщий демиург возник от всеобщего же Крона, словно единый и всеобщий космос — от единого и всеобщего космоса: демиургиче-скии — от титанического17. Так вот, равен ли по своему положению Зевс Крону, как и вечно объемлемый космос — объемлющему? Да ведь Даже в подлунном мире объемлющее превосходит объемлемое и аналогичное положение дел будет иметь место и среди бестелесного18: Кронов космос будет стоять выше Зевсова, Уранов — выше Кронова, выше его — Ночной, а превыше последнего будет находиться простой и единый космос, обретший упорядоченность как единый прежде перечисленных19. Следовательно, в этом случае нечто целое происходит вовсе не от целого, поскольку Крон объемлет не только демиурга, но и то, что ему подвластно; таким образом, подобный выход за свои пределы относится к части и, значит, всякая производящая причина вычленяет его из имеющихся в ней многих. Потому мы во всех случаях будем вынуждены предпосылать внешнему множеству внутреннее. Итак, коль скоро все происходит от единого, а то единое, которое мы называем простым, будет заключать в себе множество, так как иначе от него не может появиться многое, значит, рассуждение уйдет в бесконечность20.

[Третий случай] Далее, первая и последняя апории не относятся к разным их видам. В самом деле, выход за свои пределы берет свое начало в сущем — и тогда разве могло бы возникнуть то, что уже было и прежде? — либо он начинается с не-сущего — однако какое сущее могло бы появиться от никоим образом не сущего? Действительно, оно — отнюдь не материя, так что и от нее как от бытия в возможности не могло бы появиться бытие в действительности. Впрочем, от бытия в возможности никакого бытия в действительности родиться вообще не может, ибо последнее лучше первого21, рожденное же всегда хуже своего прародителя. Итак, ничто, пожалуй, не могло бы произойти ни от сущего, которое уже есть, ни от не-сущего22, причем ни в возможности, ни в действительности, как, по нашему мнению, появляется жизнь от сущности, ум от жизни, душа от ума, а всякий телесный эйдос — от души. Так будет ли последующее присутствовать в предшествующем? Скорее всего, в действительности — нет. В одном случае выход за свои пределы окажется невозможным, а в другом — помимо этого, еще и излишним.

А если бы кто-нибудь повел речь о возникновении в согласии с причиной, то в ответ на это мы зададим вот какой вопрос: что означает выражение «в согласии с причиной» — не то ли, что появляющееся на свет в порождающем его оказывается тождественным, например, эйдосу или числу? Однако последнее невозможно, поскольку, как мы говорим, обусловленное причиной — это одно, а сама причина — другое. Невозможна и его тождественность эйдосу, ибо единый эйдос повсюду является первым, поскольку, скажем, здешний человек не тождествен по своему виду тамошнему, так как один эйдос — это изображение, а другой — его парадигма, и один заключен в материи, а другой — в уме. Поэтому тот эйдос, который находится в душе, оказывается промежуточным и иным каждому из занимающих крайние положения. Но если бы не было тождественности ни эйдосу, ни числу, то в порождающем не существовало бы и какой-либо иной по сравнению с ним самим причины порождаемого. Далее, почему причина иного оказывается ему иной? В самом деле, это подобно тому, как не-сущее является иным сущему; однако в данном случае рождающее также выступает иным рождаемому. Так почему же начало, порождающее иное, оказывается ему иным — либо само по себе, либо в качестве чего-то иного в себе?

5. Пятая апория: эманация эйдоса в материю

К неправильным выводам приходит разум и в отношении того, что появляется в материи от ума. Действительно, необходимо, чтобы ничто изначально не произрастало в материи, но чтобы все появлялось оттуда. Следовательно, в материи первоначально нет иконичности23, как нет в ней ни способности к порождению, ни материальности, ни пространственности, ни трехмерности, так как все это — эйдосы, отличающиеся от противоположных им. Стало быть, они также не появляются и оттуда, поскольку там изначально не существуют: изначально сущее в уме не нуждается в нисхождении в материю, поскольку вечно и не рождено.

6. Шестая апория: разделенное не может эманировать вместе с объединенным

Помимо этого, мы говорим, что разделенное произошло от объединенного и что оба они возникают благодаря единству и раздельности, причем последние должны появляться вместе. При этом они вообще-то противостоят друг другу в едином выходе за свои пределы и отделенное находится в отделенном. Объединенное пребывает там, где есть единство, а там, где присутствует раздельность, располагается разделенное, обладающее свойством раздельности. Следовательно, оба они — и объединенное, и разделенное — находятся в разделенном, и, стало быть, объединенное, от которого происходит разделенное, ему не предшествует. Если же единство пребывает в объединенном, то там, где оно находится, существует и раздельность, а значит, в объединенном будет и разделенное.

7. Седьмая апория: объединенное не может быть причиной разделения

Далее, заслуживает исследования и то, что же именно создало разделенное взамен объединенного и вслед за ним. В самом деле, разве могло бы объединенное быть причиной разделения? Ведь это было бы похоже на то, когда некто сводит порождающее противоположное к противоположному ему. Если же к разделению приводит какое-либо ослабление, то что сотворило это самое ослабление? Ибо не создало же его превосходство.

91а. Точно таков же и тот вид апории, которая зачастую высказывается в связи с единым и многим: каким образом многое рождается из единого?24 Действительно, такое суждение будет походить на утверждение о возникновении холодного из теплого25.

8. Разрешение седьмой апории

Не следует ли в ответ <на последнюю апорию> воспроизвести следующее мнение философов: выходящее за пределы менее совершенно, нежели производящее его на свет26, и, стало быть, в той мере, в какой возникающее от единого выходит за его пределы, оно не является единым; следовательно, разве в силу необходимости оно не оказывается многим?

Однако, во-первых, менее совершенное тогда в качестве определенного предмета не будет отличаться ни по своему виду, ни по своей природе <от более совершенного>. В самом деле, существует и более совершенное прекрасное, и таковое в меньшей степени, и тем не менее оба они есть прекрасное, и, стало быть, в нашем случае то и другое — единое, даже если одно — производящее на свет, а другое — появляющееся. По крайней мере, для него существует и собственный выход за свои пределы, поскольку единое превращается именно в единое27.Во-вторых, многое будет появляться на свет в силу случайности, коль скоро оно рождается не именно как многое, а оказывается таковым лишь в силу своего рождения как такового. В-третьих, при таком ответе будет сохраняться сам предмет апории. Действительно, почему одна противоположность рождается от другой?

Стало быть, самое лучшее — это вести речь о том, что единое есть не только единое, на что указывает само его имя: как мы много раз говорили, оно есть все как единая простота, предшествующая всему, и потому в качестве этой воспроизводящей простоты оно и оказывается причиной всего. Значит, единое выступает как таковое не в том смысле, что оно противоположно многому (ибо оно превыше любого противопоставления), а поскольку является началом всего и всем. Именно как начало всего оно и производит на свет то, что следует за ним: все — как единственное, многое — как единое, существующие вещи — как сверхсущностное, будучи в том числе и сущим. Однако каково в этом случае его отличие от демиургического ума, парадигматически вобравшего в себя все и производящего это самое все как иконическое? Пожалуй, единое начало целостных предметов, будучи всем тем, что происходит от него, порождает из себя все многое в своей простоте, нерасторжимости и в согласии со своей немножественной природой.

Проблема же состояла в том, каким образом из единого возникает многое. При описанном подходе можно считать, что все появилось от начала всего, потому что начало было всем, предшествующим всему.

Коль скоро появившееся на свет единое состоит из всего, а само все существует [отнюдь не] в виде множества всего, необходимо отчетливо понимать, что начало двойственно и одно пребывает в качестве воспеваемого простого единого, а другое — как все, каковым, как мы утверждаем, оно оказывается потому, что предшествует всему. Да и о нем как о многом мы уже давно ведем речь, поскольку это многое, принадлежащее единому,— как бы его беспредельная сила, в согласии или наряду с которой оно является всем и порождает все. Потому-то это самое начало боги и нарекли отеческой силой. И коль скоро первые начала по природе согласуются между собой — причем именно таким образом, что второе находится в первом и возникло от него в нем самом,— по этой самой причине каждая вещь из появившихся на свет по отдельности и все они вместе есть одновременно и единое и многое, причем последнее происходит от единого в виде того, в чем пребывает возникшее, и всегда является вторым после него.

А не получается ли так, что и в материи вслед за единым присутствует соответствующее ей многое, и мы будем говорить, что низшее среди всего есть не единое, а многое, и в этом случае многое окажется предшествующим всему и тем самым единым?28 Напротив, многое пребывает в едином в каждом случае именно так, что объемлется им как кругом, и потому единое всегда будет и первым, и последним. Следовательно, давайте сделаем именно такую добавку к данному рассуждению.

Многое изначально возникает от единого, потому что последнее называется так в качестве простого единого, однако оно есть и многое, и все, и даже больше, чем все, поскольку оно — единое, а многое и все — это второе начало, оказывающееся течением29 единого и его беспредельностью, или же всеобщим порождающим началом. Потому исследование того, каким образом единое производит на свет многое, есть дело тех, кто не ведает простоты единого30. В самом деле, наличное бытие, сила и энергия в нем еще не противостоят друг другу — напротив, они пребывают там всего лишь как единое. Второе начало первым вне единого являет детородную способность и качество беспредельности во множестве, а также силу неповиновения31. Потому-то оно и удостаивается вторых имен, и нет ничего противоестественного в том, что от него-то и возникает многое, тем более что оно и есть само бытие многим и многое, в простоте предшествующее всему. То же самое мы должны сказать и по поводу объединенного. Действительно, оно является одновременно и множественным, так что, будучи в качестве объединенного всем, оно, по справедливости, порождает все как объединенное начало всего.

Однако каким образом от этого начала обособляется то, что происходит от него, в то время как оно само порождается? А как от единого отделяется многое? Да ведь это и было изначальным предметом апории. Скорее всего, подобное происходит потому, что начало, будучи всем, оказывается и выходом за свои пределы, и ухудшением, и разделением, ибо каждая из этих вещей является чем-то среди всего. Стало быть, оно производит на свет, скажем, сущность, жизнь и ум и точно так же одновременно с ними порождает и ухудшение, и разделение, и выход за свои пределы, и вообще все то, что имеет отношение к инаковости. Ведь и последняя вычленяется наряду со всем другим, и, значит, за разделяющимися вещами следует разделение, за появляющимися на свет — выход за свои пределы, а за ухудшающимися — ухудшение. Следовательно, возникновение в раздельности происходит не случайным образом — напротив, порождающая причина одновременно и разделяет, и созидает само разделение.

9. Разрешение шестой апории

92. В ответ на вторую от конца апорию мы скажем, что, с одной стороны, единство оказывается вещью одного порядка с раздельностью и вместе они соответственно занимают равное положение. С другой же — единство выступает как единая слаженность этой самой антитезы в целом, каковой предстает диада. Однако существует и более важное единство, нежели даже это, а именно то, которое соединяет между собой все подобные вещи, выступающие в качестве монад, и которое само является монадой всех монад и самого целого и однородного числа, а также единым видом, в котором сочетаются все виды. Прежде него необходимо мыслить единство простого целого, в котором содержатся простые части, а до него, конечно же, единство состоящего из стихий, оказывающееся слиянием всех соответствующих стихий, а также выступающее как объединенная сущность, поскольку именно она сопутствует подобному единству; это единичная сущность. Среди всего перечисленного мы указали на единое и наиважнейшее единство, соответствующее единому сущему и предшествующее обоим названным, каковое в первую очередь мы и воспеваем как объединенное. Так вот, все пребывает в нем, так что в нем и раздельность, как и все остальное, существует в качестве единства и уже от него происходит и благодаря ему возникает разделенное.

Так по какой же причине, иной по сравнению с единством, возникло объединенное, подобно тому как разделенное образовалось вследствие раздельности, а также каким образом появились они оба вместе взятые? Скорее всего вследствие преобладания: вверху властвует единство, а внизу — раздельность. Потому вверху существует и раздельность, так что высшее оказывается разделенным, хотя и в наименьшей степени. Однако ведь имеются места, где в равной мере властвует и то, и другое, как, например, там, где есть и тождественность, и инаковость, а также и покой, и движение, ибо в этом случае они появляются вместе32. Следовательно, для этих самых единства и раздельности существует и иное обозначение, при том, что они некоторым образом противостоят друг другу, конечно же не занимая равного положения, но выступая как причина и причинно обусловленное. Впрочем, лучше сказать так: мы мыслим определенное и даем наименование в числе прочего и единству и раздельности и тем самым как-то проясняем для себя и неопределенное. Итак, мы вовсе не создаем вид объединенного на основании единства, так же как и полной раздельности, соответствующей делению на части. Ведь ум — это одновременно и объединенное, и разделенное, и в том же отношении, какое одна его часть образует с другой, находится сущность как объединенное с целостным умом как разделенным или, вообще говоря, как предшествующее единому и сущему объединенное — с составным единым и сущим. Помимо этого, мы пользуемся именами, принадлежащими определенному, либо самими по себе, либо в качестве связки, желая объяснить хоть что-то, касающееся совершенно неопределенных предметов, ни мысленным образом, ни членораздельным именем которых по причине совершенной расчлененности нашего мышления мы не обладаем. В самом деле, если бы мы намеревались уловить хоть какой-то след этой самой соединенной природы, нам необходимо было бы собрать все наши умозрительные представления вместе, в единое сверхумозрение (μετάνόημα), единую вершину всех умственных образов33.

10. Разрешение пятой апории

93. Разумеется, в ответ на апории третьего рода необходимо определить соотношение единого с изображениями и их образцами, поскольку разум гласит, что рожденное должно изначально существовать в нерожденном, и это приводит к требованию того, чтобы все виды и собственные признаки брали свое начало в уме и в вечных предметах, затем достигали души и промежуточной сущности, а в завершение — и материи. В самом деле, материальные вещи не являются ни самостоятельными, ни первичными, ни подлинными в смысле эйдетического наличного бытия, поскольку они смешаны с не-сущим и безвидным; впрочем они не будут и первыми смешанными материальными вещами — они всего лишь не первые эйдосы. Таким образом, то, что обладает объемом и протяженностью, изначально в качестве эйдо-сов существует в высшем,— и эти эйдосы первичны, а в виде рожденных и материальных вещей, которые мы рассматриваем первыми и единственными как некие вот такие, как эйдосы, о которых говорится, что они существуют, подобное существующее оказывается последними эйдосами среди всех34. Так кто бы стал требовать, чтобы последние эйдосы были первыми? Однако в качестве эйдосов как таковых в высшем они и есть первые. Противоположности — тождественность и инаковость, движение и покой, единое и многое — имеют там равную силу, и то же самое относится ко всем остальным антитезам, однако в одном случае все пребывает нерожденным и вечным, то есть, другими словами, нерасчлененным, а в другом — рожденным и подвластным времени, то есть расчлененным.

При этом я не говорю о делимом и о неделимом как о каких-то эйдосах, ибо в этом случае каждое из них пребывало бы, со своей стороны, в свойственном для него состоянии. Напротив, мы даем название целому иначе, на основании какой-то части, не ведая при этом имени, обозначающего общность. В самом деле, отнюдь не получается так, что, называя Все космосом, мы тем самым даем ему название на основании общей природы, вобравшей в себя все вещи,— напротив, оно связано лишь с собственным признаком упорядоченности (τό κεκοσμήσθαι). Действительно, и хоровод (ό χορός) получил свое название от глагола «плясать» (χορεύει ν), и войско (ό στρατός) — от глагола «воевать» (στρατεύεσθαι), и человек (ό άνθρωπος) — поскольку он сопоставляет то, что он увидел (άναθρεΐν ά όπωπεν)33, и конь (ό ίππος) — поскольку он передвигается при помощи ног (ϊεσθαι τοϊς ποσίν), ибо каждое единое сущее и многое получило свое название на основании единства многих сущих в нем36. Так не является ли целое общим именем, как и соответствующим ему предметом? Похоже, все есть целое, так же как и части, предшествующие частям, но имя свое оно получило на основании того, что их соединяет. Ведь целое (όλον) — это нечто, как бы собранное в кучу (άλες), причем в достаточном количестве (άλις), и то, что видимо как собранное в кучу, названо целым37. Стало быть, в таком случае все и целое делимо как материальное, а неделимо как нерожденное, причем и то, и другое соответствует не эйдосу, а названному способу его наглядного представления. Потому все эйдосы пребывают и в уме, и в материи, как и само делимое и неделимое, также являющиеся эйдосами, но в одном случае они таковы в наличном бытии, а в другом — в сопричастности, и в одном случае они оказываются первыми, а в другом — последними, хотя всякий раз они выступают именно как эйдосы, и я говорю и о первом и о последнем — и о наличном бытии, и о сопричастности.

Стало быть, не получается ли так, что, в то время как одни эйдосы являются образцами, а другие — их изображениями, все они оказываются именно эйдосами, причем в каждом названном случае?38 А почему бы этому и не быть, коль скоро изображение есть подобие, а подобие — это результат уподобления, последнее же всегда имеет место и образец — это его архетип; там одно уподобляется другому, и здесь имеет место то же самое, ибо Сократ является парадигмой для своего изображения39. Итак, собственные признаки есть в каждом случае. Если же мы говорим об изображении, которое является всего лишь таковым, каков материальный эйдос, то иконического в уме в этом случае не будет. И если образец — это тот эйдос, который не рожден и вечен, так же как и тот, который выступает как первое наличное бытие, то и тогда в нем будет отсутствовать парадигматическая природа. Значит, в этом случае и обладающее объемом, как тамошний эйдос, является неделимым объемным; здесь же оно таково, как эйдос, но при этом делимый, и является объемным, как делимое. Таким образом, собственный признак в обоих случаях общий, а первая и последняя ипостаси того и другого особенные: это ипостаси рожденного и нерожденного, материального и нематериального, а также существующего во времени и вечного. Притом все перечисленное выступает не как собственные признаки, а как порожденное и породившее, и как наличное бытие и сопричастность, и так, как можно было бы определить становление и сущность, причем не в качестве общих собственных признаков, а как частные ипостаси, существующие в высшем, а возникающие в низшем. Вот какие я Даю определения.

Что же касается иного, то я буду трактовать его как то же самое и в применении ко всякому возникающему и порождающему, как, например, в том случае, когда совокупный космос, движимый иным, появляется от самодвижного, а тот, в свой черед, от неподвижного. Все то, что в первом пребывает в неподвижности, во втором оказывается самодвижным, а в третьем — движимым иным, так что сущее возникает от сущего и от бытия в действительности. При этом не будет иметь места никакое неразумие. Ведь порождающее и возникающее окажутся не просто тождественными и одинаковыми, но в чем-то таковыми, а в чем-то — нет. Ибо прекрасное, движимое иным, возникает от самодвижного, а последнее — от неподвижного. Следовательно, ты мог бы сказать, что сущее появляется от сущего, а не-сущее — от не-сущего, так как, с одной стороны, оно выступает как тождественное ему, а с другой — как нетождественное, и подобное относится именно к выходу за свои пределы, представляющемуся единовидным, поскольку, например, прекрасное происходит от прекрасного. Если же прекрасное возникает от блага или движимое иным — от самодвижного, то и оно, в свою очередь, появляется от неподвижного, в одном — в качестве причины — пребывающего им, а в другом — в наличном бытии — нет. Ведь по природе одно — это причина, а другое — обусловленное причиной, и одно предвосхищено в другом — как то, на что некоторым образом мог бы указать появившийся на свет разум. Точно так же все есть и в объединенном, и в разделенном, и одно возникает от другого, с одной стороны, как сущее от сущего и одновременно как не-сущее, а с другой — как то и другое и как изменившееся: если угодно, сущее появляется на свет от не-сущего, а то, в свою очередь, от сущего. В самом деле, все пребывает во всем40 в действительности, а, с другой стороны, в действительности нет ничего и нигде: в одном отношении нет ничего, а в другом — есть все. И при этом не возникает апории, связанной с появлением бытия в действительности от того, чего нет в возможности, или же сущего от не-сущего. Ибо в высшем нет ничего в возможности, как нет и не-сущего — в том смысле, который мы имеем в виду, когда говорим об апории,— напротив, поскольку сам вид ипостаси оказывается иным, речь заходит о не-сущем, а поскольку по природе одному положено рождаться от другого,— о бытии в возможности41.

11. Разрешение четвертой апории

[1] Далее, тем, кто переходит вслед за сказанным к четвертой от конца апории, она кажется легкоразрешимой при использовании того же самого метода. В самом деле, нет ничего удивительного в том, что многое появляется от единого, если единое порождает все, или многое42, в согласии либо со своей всеплодоносящей простотой, либо с каким-то образом заключенным в нем множеством. Ведь все у нас будет единым по отношению к тому, что есть в возможности, и при этом будет существовать в действительности. Впрочем, оно не будет определенным, каков вот этот или, вообще, какой-либо космос, так же как не является оно и объединенным как таковым,— напротив, все есть только единое как единое и как объединенное, однако в своем единстве нерасторжимое; разделенное же — это все, но скорее всего в некой определенности. Поскольку положение дел именно таково, нет никакой разницы между утверждениями, что многое происходит от вот такого и пребывающего таким единого и что многое возникает от многого, установившегося в качестве единого или в виде объединенного, или же расчлененного как разделяющегося и разделенного. Ты мог бы, пожалуй, выразиться и яснее, если бы повел речь о том, что второе начало появляется от первого подобно тому, как от единого происходит единое многое; от этого начала, в свой черед, рождается то, что одновременно оказывается объединенным и множественным, а от него — постепенно приобретающая дополнительную раздельность во множестве ипостась многого. Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы и от неделимого единого произошло множественное единое целое, подобно тому как от единой причины возникает все вместе, и как появляется единый всевеликий космос, и как от многого рождается многое (от того, которое существует в качестве единого,— то, которое не соответствует единому), поскольку можно было бы увидеть одно и то же в каком-то отношении в качестве единого, а в каком-то — как многое и высказаться о нем соответственно.

Итак, либо от единого возникает единое, словно Дионис от Зевса43, либо от единого происходит многое, подобно тому как от Зевса родилось множество богов, либо единое появляется от многого — например, в тех случаях, когда душа, как говорят, образуется из всего ей предшествующего44 и когда нечто всегда рождается от всех важнейших причин, либо многое возникает от многого — например, как мы говорим, чувственно воспринимаемые вещи от умопостигаемых. Впрочем, оба они — и единое и многое — повсеместны, даже если в одном случае множество существует как единое, а в другом — единое как множество; разумеется, единое и множество также существуют и сами по себе. Следовательно, мы не уйдем в бесконечность, вечно отыскивая немножественное единое, предшествующее единому многому. Ведь причиной всего многого оказывается само простое единое, так как единое сущее — это именно все, поскольку оно предшествует всему, а не есть что-то одно из всего, так же как и некое единое, происходящее от всего; оно — подлинное единое, причем в том же самом смысле, в каком все вместе выступает в качестве самого единого. Что же касается второго начала, то и оно есть все, однако лишь в собственном бытии многим. В самом деле, само по себе оно будет многим, принадлежащим высшему единому, поскольку всякое множество образуется вокруг единого, будучи многообразной силой, окружающей собственную сущность. Таким образом, опираясь на все как на многое, мы совершаем восхождение к соответствующему началу, а исходя из всего как единого — к единому. Что же такое все в каждом из этих случаев: одно — единое как все вместе, а другое — многое как все во множестве? Правильнее всего утверждать, что от единого происходит именно все, поскольку последнее зависит от него, а также многое, так как <ранее> оно было еще безграничным, неопределенным и не произошедшим от второго начала в законченном виде. Пусть именно это и будет сказано по поводу данной апории.

94. [2] В ответ на следующий заданный выше вопрос, во-первых, мы скажем вот что. Если космос происходит от космоса как целостный от целостного, например демиургический от титанического, или титанический от связующего45, или же умной от умопостигаемого46, то разве не будет предшествующий космос весь превращаться в последующий и ничто высшее не будет пребывать в предшествующем как обособленное? Не иначе как в таком случае подобное пребывающее, разумеется, не будет иметь потомков и окажется совершенно неспособным к выходу за свои пределы. Таким образом, в описываемом случае тот космос не будет превосходить этот благодаря бытию в нем чего-то такого, чего нет здесь. Ибо, напротив, удобнее предположить, что в последующем появляется нечто, по природе в предшествующем еще не выделяющееся. Однако ведь и это неверно, поскольку там располагаются единое и соединенное, которые здесь оказываются разделяющимся или обособляющимся от чего-нибудь. Почему же мы говорим, что все — во всем47, хотя оно и находится то в одном положении, то в другом? Всякий раз, когда мы утверждаем, что низшее больше высшего, мы ведем речь о раздельности, так как и в высшем есть то же самое, но как соединенное. Так почему же мы говорим, что другое в наличном бытии появляется в ином месте? В самом деле, каждая вещь отделяет собственную природу от другого именно там, где она своевременно привносит во все собственную энергию. А не эта ли природа и есть так называемое первое наличное бытие каждой вещи, которое свободно от других собственных признаков? Похоже, что это верно (ибо вовсе не везде все пребывает в одном и том же положении, напротив, в одном месте оно оказывается объединенным, а в другом — разделенным), однако все находится во всеобщем космосе — как в умопостигаемом (ибо, как гласит оракул, он есть все, но умопостигаемым образом48), так и в чувственно воспринимаемом — и ясно, что также и в промежуточных между ними. Итак, почему мы говорим, что высшее есть более общее, нежели следующее за ним, и что одно объемлется, а другое объемлет, коль скоро в одном не заключено никакого превосходства по сравнению с другим, при том, что все существует и там и здесь и все по необходимости равно всему? Потому что это вполне возможно, и даже если существует равенство по количеству и величине, один космос может охватывать другой, а иногда один способен охватить многие, подобно тому как сфера неподвижных звезд содержит в себе все идущие за ней, а Кронов космос объемлет Зевсов, даже если тот равен ему по разнообразию видов, по всеохватности и явленности и как бы по величине своей природы. Далее, необходимо учитывать, что, в то время как высшее всегда устанавливает и порождает все следующее за ним, может случиться и так, что от одного или от другого родится более многочисленное, например когда умопостигаемый космос производит на свет все следующие за ним: умной, сверхкосмический и внутрикосмический (и при этом умной порождает только два космоса, а сверхкосмический — лишь один, чувственно воспринимаемый), или же выделяется много космосов — столько, на сколько можно было бы разделить появляющееся на свет. Следовательно, умопостигаемый космос — наиболее общий, так как он объемлет в себе все, чувственно воспринимаемый, а вернее, подлунный49,— наиболее частный, так как он оказывается последним и содержит в себе лишь свои части; промежуточные же по аналогии объемлют и объемлются. Точно так же и в применении к любой последовательности можно было бы увидеть, что стоящее по порядку выше является более общим, а стоящее ниже — скорее частным.

Во второй черед давайте скажем вот что. Если бы кто-нибудь говорил, будто демиургический космос как целое появился от титанического, то ныне представленные рассуждения относительно космосов соответствовали бы и такому выводу. А если кто-нибудь производит Зевса от Крона, то ведь мы знаем, что, согласно воззрениям как эллинов, так и варваров, Зевс родился от Крона в числе многих других, подобно тому как, в свою очередь, Крон родился от Урана наряду со многими другими, и то же касается рождения Диониса от Зевса50. И если одни разделили между собой целостность общего для них отца, а Другие возникли от него как имеющие один облик с ним в целом (и потому стали преемниками в отеческих царствах), то это никак не умаляет истинности данного рассуждения. Ибо, скажем, разве Зевс, произведя из себя на свет множество частных богов, тем самым не породил в дополнение к этой совершенной раздельности расчлененную целостность, так же как и включенных в нее многих богов? Или разве он, согласно орфическому преданию, не родил в собственном космическом устроении также и титанов?51 Действительно, точно так же и Крон вслед за большим числом старших детей наконец произвел на свет всеобщего Зевса, управляющего иным царством52. Нечто похожее известно и об Уране: всдед за остальными Уранидами последним он породил Крона53. Поэтому необходимо отметить, что появившиеся на свет обладают взаимным превосходством по отношению друг к другу: одни присутствуют в отце и подле него, но при этом являются скорее частными, а другие выходят за пределы отеческого своеобразия и выказывают большее собственное и при этом сами становятся общими и сохраняют аналогию между породившими и теми, кто от них рождается. Таким образом, вторые цари54 как целые аналогичны целым предшествующим, но при этом, конечно же, несопоставимы с ними на равных основаниях. Таков иной путь рассуждений.

Вслед за вышеизложенным давайте скажем по поводу тех же самых подлежащих рассмотрению предметов, что порождающий, например Зевс, производит из себя на свет как одного, так и многих, но в каждом случае в согласии либо с самим собой в целом, либо с чем-то в себе. Совокупный хор Зевсовых богов в соответствии с ним самим выступает как единый, однако в то же время Зевс порождает и множество богов в согласии с содержащимся в нем и как-то определенным многим; при этом каждого из таких богов он производит на свет собственным для него образом, но в соответствии с чем-то определенным в самом себе. Итак, в данном случае от единого появляется единое, потому что это происходит в согласии со включенным в него многим, а в свою очередь хор многих возникает как разделение его собственной целостности и полноты; Диониса же он порождает в качестве целостного объединенного, так что и этому, по справедливости, невозможно было бы удивиться. В самом деле, от единого возникает и целое как целое, и каждая часть как нечто; однако многое появляется от единого, но как от множественного. Хор соответствует целому, а множество отдельностей — содержащемуся в едином множеству отдельностей.

12. Разрешение третьей апории

12.1. Предварительные замечания по поводу данной апории

Почему же один выход за свои пределы оказывается единовидным, а другой — неединовидным? Вероятно, потому, что Зевс в согласии со своим собственным своеобразием производит на свет некую соименную последовательность богов, а в соответствии с предвосхищающей причиной в самом себе — Диониса и остальных богов, носящих иное имя. Так что же? Разве он рождает Диониса не в соответствии с собственной целостностью, а многих богов — не как множество собственных частей? Его наличное бытие — это взятые вместе целое и части; разве их выход за его пределы не оказывается единовидным, коль скоро он связан с его наличным бытием? Но если бы это было так, то появился бы некто, носящий то же имя, однако этого не происходит, так как мно-жество богов становится отнюдь не Зевсом, как не оказывается им и Дионис, выступающий как единый. Что же это за такое наличное бытие, в согласии с которым соименно Зевсу возникает последовательность богов? Разумеется, это не общее, ибо в таком случае оно оказалось бы противоположным тем видам наличного бытия, которые происходят от всех остальных частей; по той же самой причине части и не соответствуют всему вместе. Если же это самое наличное бытие выступает как нечто среди того, что заключено в нем, то почему лишь оно будет соименно целому?

12.2. Расчленение апории

Пожалуй, данная апория может быть разрешена четырьмя способами. В самом деле, если бы возникающее появлялось в качестве общего, то оно было бы иногда соименным производящему его, наподобие семикратно появляющегося всеобщего демиурга у халдеев55, ибо каждый из них воспевается как Дважды Потусторонний56 и при этом объемлет собой все то же самое, что и первый, пусть даже оказывается скорее частным в силу их нисходящего порядка, а иногда — носящим иное имя, подобно Дионису. А если бы это возникающее появлялось в согласии с некой частью, то опять-таки иногда его появление оказалось бы соименным — в случае, скажем, происхождения последовательности Зевсов от всеобщего Зевса, а иногда иноименным — например когда от Зевса рождается Афина.

95. Так вот, самое правильное — утверждать, что раздельность каждого производящего на свет и того, что возникает от него, двойственна: с одной стороны, она идет вглубь и принадлежит к проистекающей от него всеобщей последовательности, основанной на ослаблении, а с другой — простирается вширь и относится к содержащимся в нем видам или не равным друг другу частям. В самом деле, раздельность, идущая вглубь, предвосхищена в нем и является гомеомерной, а потому и соименной57; что же касается иной, то она неоднородна, по каковой причине связанное с ней порождение иноименно. Ибо первый и второй Дважды Потусторонние возникают от всесовершенного в собственной всеобщности, и потому они соименны внутри себя; тот же их исток, который имеет отношение к магии, связан с какой-то из не равных между собой частей58. Точно так же и каждый из так называемых частных истоков, возглавляющий собственную однородную последовательность, существует по причине гомеомерной раздельности, идущей в глубину. И если бы в каком-то из них и содержалась некая негомеомерность, простирающаяся в ширину, как, например, в Гелио-совом истоке — Аполлонов и в нем же — Асклепиев59, то, разумеется, потому, что и их рождение является неединовидным.

12.3. Философское истолкование апории

95а. Однако простирающееся в глубину единовидное рождение, берущее свое начало от простого ума и созидающее целостную и повсеместно распространенную вширь совокупность видов, происходит также тем способом, который рассматривается в философии60. А если ум будет производить на свет душу, природу или тело, то он будет создавать их как нечто иное по своему виду и в согласии с какой-то частью названной совокупности. Таким образом, даже если бы рождение совершалось в согласии с красотой, благом или справедливостью, то и тогда оно было бы неединовидным. Стало быть, прекрасное или справедливое оказываются каким-то определенным рожденным, поскольку это или ум, или душа, и содержатся они либо в чем-то ином названному, либо и в том и в другом. Так почему же душа, ум и взятое само по себе тело, как и каждая вещь, самостоятельны, а красота и справедливость, как и любой род сущего, не таковы? По какому жребию это происходит? И почему материя превратилась во все виды и восприняла их все, а любая другая вещь никоим образом этого не совершила?61

Скорее всего, во-первых, те простейшие виды, стихии или части, которые обладают смыслом, всегда по природе существуя вместе друг с другом, отказываются от собственной обособленной ипостаси, поскольку при своем объединении обладают более совершенной природой, нежели та, которая связана с обособлением в самодостаточной раздельности. Во-вторых, и прекрасное, и покой, как и все, взятое в простоте, выходит за свои пределы в виде всего; так, например, прекрасное присоединилось ко всякому виду и потому принимает участие в любом выходе за пределы. В-третьих, простой ум в согласии с каждым эйдосом из тех, которые содержатся в нем, рождает первый ум, вслед за ним — душу, а после нее — живое существо и материальную природу, получившую свою форму на основании того эйдоса, в согласии с которым она появляется на свет. Можно было бы сказать: прекрасному соответствует любовный ум, справедливому — ум Дике62, благу — ум благого демона63 и, вообще говоря, каждому из видов — собственный для него. В самом деле, самое верное — это то, что глубина в целом разделяется на основании ширины в целом, всегда изменяясь вследствие превосходства каждого определенного вида. Необходимо иметь в виду также и то, что ширина обладает некой собственной для нее глубиной, поскольку в ней просматриваются первое, промежуточное и последнее, например просто роды, и сначала те из них, которые более общи, затем те, которые скорее частные,— и так вплоть до самых частных которые в силу их полного синтеза представляются самодостаточными и установившимися в отношении самих себя, при том, что и они, в свою очередь, также некоторым иным способом простираются вглубь. Действительно, за разумной ипостасью следует душевная, а за ней — телесная; она также неединовидна, потому что вот этот выход за свои пределы есть дело ширины, в то время как последняя при порождении пустых предметов64 разных видов углубляется. Впрочем, об этом скорее всего сказано достаточно.

Пожалуй, проделав столь долгий путь, мы ничего не достигли. В самом деле, мы, похоже, вновь говорим то же самое, что было сказано сначала: что одни вещи появляются на свет в согласии с наличным бытием чего-то как принадлежащие к одному с ним виду, а другие — в соответствии с наперед заданной причиной как относящиеся к иному виду. Так что же это за причина и почему одна природа предвосхищена в другой? И почему наличное бытие одного не является причиной другого? Да ведь здесь-το мы и нащупали важнейшие апории.

12.4. Наличное бытие и предшествующая причина

Давайте в первую очередь скажем, что одно дело — это наличное бытие порождающего, а другое .— причина порождаемого, и в каком-то другом положении находится причина того, что относится к иному виду. В самом деле, если пребывающее среди низшего в возможности связано с наличным бытием, как это ясно показал Аристотельб5, то подобное имеет место, разумеется, потому, что причинность оказывается чем-то иным по сравнению с наличным бытием. Далее, если имеется одно лишь наличное бытие порождающего и оно производит на свет нечто только от самого себя и в согласии с самим собой, то каким же образом оно рождает нечто, принадлежащее к иному виду, при том, что нет ничего иного по сравнению с ним, что было бы привнесено в него? Ведь, рождая благодаря своему бытию, оно созидает порождаемое, передавая ему свою собственную природу66; следовательно, необходимо, чтобы была некая наперед заданная причина и для принадлежащего к иному виду, благодаря которой нечто, будучи ему иным, породит его. Кроме того, если одно порождает другое просто так, без какой-либо причины, предвосхищающей порождаемое, то почему бы от случайного не возникнуть также чему-то случайному, поскольку оно не обладает никаким наличным бытием помимо причины?

96. Так вот, именно это и побудило древних философов считать все то, что появляется, произведенным на свет от того, что изначально существует в качестве причины67.

Однако если бы кто-нибудь утверждал, что причина заранее задана в чем-то, не будучи его наличным бытием, такое суждение оказалось бы весьма рискованным68. В самом деле, прежде всего, откуда родилась эта самая причина? Ведь если она появилась благодаря другой причине, то мы уйдем в бесконечность, а если она родилась от наличного бытия, то почему она оказывается принадлежащей к другому виду как причина того, что относится к этому другому виду? Кроме того, если порождает само бытие,— а бытие каждой вещи есть ее собственное наличное бытие69,— то ясно, что принадлежащее к иному виду рождается от собственного наличного бытия; таким образом, так называемая причина будет некой частью наличного бытия, поскольку и первая из эпихерем70 благорасположена по отношению к противоположной ей. Ведь и бытие в возможности, пребывая в чем-то, является частью его наличного бытия, поскольку его эйдос, как говорят, по своей природе соотносится с другим и существует в возможности; примером этого является статуя из меди71. Действительно, медь от природы такова, что ей легко придать любую форму, и эта легкая обрабатываемость — как бы часть ее природы.

Впрочем, если наличное бытие и причина тождественны, то почему одно рождение является единовидным, а другое — неединовидным? А не получается ли так, что то рождение, которое совершается в согласии с наличным бытием, единовидно, а то, которое происходит в соответствии не просто с наличным бытием, но с таким наличным бытием, которое склонилось к рождению иного,— неединовидно? Действительно, самое правильное — это утверждать, что причина не будет ничем иным, кроме как наличествованием, склонившимся к инаковости и потому дарующим качество иного, в то время как то наличное бытие, которое осталось при самом себе, предоставляет качество тождественности. Однако и единовидное рождение не могло бы иметь места, если бы простое наличествование также не склонялось бы к нему, поскольку порождающее — это, вообще говоря, причина порождаемого. Так каково же отличие именно этой причины, коль скоро всякая причина есть склонение порождающего к порождаемому? Пожалуй, правильнее говорить о том, что наличное бытие двойственно и одно связано с гомеомерной, а другое — с негомеомерной, то есть простирающейся вширь, раздельностью. В самом деле, все то, что возникает от производящего на свет, содержится в нем, причем в едином слиянии, которое и необходимо считать его наличным бытием. Ибо все то, чем оказывается каждая вещь, она привносит от самой себя, а все появляющееся на свет выступает как развертывание некоего слияния, существующего в производящем его, подобно тому как всякое число есть поступательное движение монады72• Действительно, именно в этом смысле мы говорим также о том, что все, в совокупности разделяющееся на части, оказывается, с одной стороны, общим, а с другой — скорее частным. А почему это происходит? Разве нет необходимости в том, чтобы простое живое существо содержало в себе все те живые существа, которые есть73, причем в смысле не только глубины, когда речь идет о небесном, воздушном, водном и сухопутном живых существах74, но и ширины, когда имеются в виду человек, бык и конь?75 В таком случае наличное бытие ума есть не только заключенная в нем глубина, но и многообразная широта видов, подобно тому как в Зевсовом уме76 и в самом боге все они присутствуют в своем наличном бытии, и одни боги, возникая как целостные — в смысле ипостаси, простирающейся вглубь,— становятся совершенными и обладают общим именем с целым, примером чего у теургов являются семь Дважды Потусторонних демиургов; другие же появляются в согласии с некой частью и получают в удел какую-то долю целого и потому выходят за пределы порождающей природы и становятся иноименными ей, будучи порождены ею, но в согласии с чем-то определенным из того, что образует ее наличное бытие, а вовсе не в соответствии с ней в целом. Следовательно, и неединовидное рождение происходит на основании наличного бытия как разделенного, причем в связи с чем-то определенным, что выделено в нем.

12.5. Зевсова последовательность

Однако почему Зевсова последовательность77, берущая свое начало именно с Зевса, одна, несмотря на то что от него происходит множество последовательностей? Вероятно, любая соименность возникает в согласии с производящим на свет, взятым в целом, и потому в данном случае также возникает соименность с ним, хотя вследствие нарастания частности скорее всего появляется некое отличиие от него. Ведь всякий Зевс — отец всех богов78, даже если они и произошли от какого-то из тех богов, которые заключены в нем. Ибо Дважды Потусторонний всегда является общим, и даже если бы он сам звался Зевсом, то ведь и один из частных истоков в нем — это также Зевс, как другой — Гелиос79, а третий — Афина, поскольку относящаяся к каждому из богов частная последовательность проистекает из определенного частного истока. Так вот, если бы в данном случае существовал так называемый исток Зевса, одноименный целому, то и он произвел бы из себя соответствующую частную последовательность.

Правильнее всего говорить следующее: либо всеобщий исток не будет именоваться Зевсом, и это имеет место лишь в применении к частному, либо будет наблюдаться обратное; если же имя является общим, то должна существовать соименность. В самом деле, обсуждаемые дне природы различаются между собой, коль скоро одна принадлежит к общим истокам и производит из себя всего лишь исходящую из истока последовательность, а другая — к частным и превращается в начальствующих <богов> и архангелов, в азонов и зоны80, что является законом выхода за свои пределы для воспеваемых частных истоков. Ведь одноименность будет наблюдаться уже в применении к другим истокам, причем как общим, так и частным, даже если одновременно проявится некое природное родство, предоставляющее эту самую одноименность, подобно тому как оно относится к Зевсовым хранителям и начальствующим телетархам81. Действительно, всякое начальствование соответствует частному истоку; потому начальствующая Геката, как говорят, проистекает от венца, подобно тому как начальствующие жизнь и добродетель — от частных истоков, соответствующих поясу82. Точно так же Ямвлих причисляет частный исток неумолимых богов как к частным, так и к общим истокам83. Да и чего же удивительного было бы в том, если бы кто-нибудь выделял некий частный демиургический исток, иной по сравнению с общим, в качестве всякого объемлющего, каковым считают исток, соответствующий магии84, из которого произрастает собственная частная последовательность; так вот, чего было бы удивительного, если бы кто-то в обоих случаях использовал имя и «Зевс», и «демиург», но в одном — как противоположное совершенствующему, охранительному и катартическому, так же как и всем частным идиомам частных истоков, а в другом — как демиургическое Все, соотнесенное с прекрасным и содержащее в себе связанные с материей причины85. Итак, вот какие обоснования я привожу в данном случае.

12.6. Выводы

На основании всего сказанного необходимо сделать вывод, что отделяющееся от единого при выходе за свои пределы, конечно же, содержится в этом едином в слиянии, так же как любая последовательность предвосхищена в собственном для нее частном истоке,— как всего лишь перечисление и наподобие заключенности гебдомады, проистекающей из общего истока последовательности86, в самом этом истоке. Однако вся совокупность частных истоков предвосхищена в их собственном общем истоке, поскольку раздельность вычлененных внутри его многих частей каждого вполне совершенного истока послужила прообразом част-пых истоков, возникающих вовне вокруг всеобщих. В самом деле, космос, объемлющий части, аналогичен упорядоченным вследствие этой раздельности частям божественного облика: пояс аналогичен препоясанной талии бога, а венец — вискам и челу божественной головы. Опять-таки эта самая раздельность частей в ширину, являющаяся делом бога и возникающая от проистекающей от него гебдомады, и число, предвосхищенное в монаде в смысле глубины, соединены в едином и целом. Точно так же и свитость семи первых истоков слитна в триадах наиважнейших из них, а сами эти триады в свою очередь — в едином истоке истоков. Таким образом, всякая происходящая из последнего расчлененность, независимо от того, относится ли она к самому истоку или к чему-то частному в нем, равным образом слитна. Если же в нем существуют и многие соединенные вещи, на основании которых выделяются то одни, то другие многие вещи, то, разумеется, потому, что на вершине умопостигаемого даже видимость множества поглощена единством.

Итак, в сказанном необходимо найти для себя доказательство следующего: внешнее множество, разделяющееся в порождаемых вещах, всегда произрастает из внутреннего, слитного множества, заключенного в том, что их порождает. Поэтому разговоры о противоположностях оказываются верными, поскольку если в порождающем существует многое, то, разумеется, потому, что в непосредственно примыкающем к нему порождаемом оно превращается в разобщенное. И если в порождаемом многое претерпело внешнее разделение, то, конечно же, потому, что оно предвосхищено в непосредственно примыкающем к нему порождающем. Производящей же причиной является то, что изначально существует в порождающем, как и все то, что просматривается в нем и некоторым образом заранее предписано порождающей причине в смысле как ее наличного бытия, так и слияния.

Третье суждение, следующее за названными,— то, что все последующее всегда предвосхищено в предшествующем, а частное — в общем, оказывается ли оно тем же самым по своему виду, обладая своим собственным предвосхищением в согласии с глубиной, или же иным, обретая его в соответствии с шириной.

Четвертое — то, что все расчленено в собственных чинах и наличествованиях; впрочем, в ничуть не меньшей степени все пребывает также во всем, причем в любых чинах так, как это им свойственно: в одном — в нерасторжимости, в другом — в разделении, в третьем — в раздельности, а кроме того, во всех этих случаях в одном — в качестве стихий, заключенных в то, что состоит из них, в другом — в виде частей целого, в третьем — как виды и их совокупность в монаде. Внешнее множество возникает в качестве аналогичного внутреннему: в одном — как происходящее от монады число и как множество умов, появляющихся от единого ума87, в другом — как возникающие от целого части, например когда многие жизни берут свое начало от одной, в третьем — как стихии, рождающиеся от того, что состоит из них, например когда множество сущностей происходит от одной. Потому-то последние по природе более всего связаны между собой, будучи объединены в то, что некоторым образом оказывается нерасторжимым; жизни, скорее, разделяются и соотносятся между собой так, как это свойственно частям целого; что же касается чисел и умов, то они разделены в рамках собственных самосовершенных пределов. Потому-то вполне очевидно, что многие умы следуют за единым и возникают от него; в отношении жизней, самосовершенных во множестве прежде умов, это не столь ясно, а в применении к сущностям вследствие их полного единства и совпадающего со стихиями облика подобное проявляется менее всего. Пусть даже это и неочевидно, все равно необходимо согласиться с тем, что и жизнь, и сущность оказывается чем-то многим, коль скоро последняя состоит из стихий и смешана из них, а первая установилась как нечто, отделяющееся от целого, и состоит из частей, в то время как ум есть вид, образующийся из видов.

Следовательно, любая вещь — это единое и многое, а совокупное внутреннее множество, как было сказано, есть порождающее начало для внешнего. Таким образом, вслед за единой сущностью в согласии с какой-то одной среди множества стихий, управляющих каждой сущностью, принимающей определенный облик, необходимо появиться множеству сущностей, а вслед за единой жизнью — проистечь множеству жизней, каждая из которых подчиняется своей собственной части; точно так же вслед за единым умом возникает множество умов, каждый — под действием какого-то из множества видов, ибо внутреннее множество всегда с необходимостью порождает внешнее. А еще правильнее сказать вот как. Целое рождает целое, а именно последующее целое, части сами по себе — части в последующем целом; целое же, соответствующее каждой из частей,— это какое-то частное целое. То же самое происходит и с составленным из стихий, и с самими стихиями, а также с монадами и с совокупным числом, поскольку и монада рождает в каждом числе монадическое, а множество в монаде — это повсеместное множество; впрочем, при этом монада в согласии с заключенным в ней числом порождает и все разом как число, и каждую вещь — в соответствии с единым видом, принявшим определенный облик и вобравшим в себя собственное множество как некое целое.

Далее, в дополнение к сказанному давайте сделаем вывод, что в предшествующем в слитном виде пребывает все то, что в последующем разделяется. Потому-то все есть и в умопостигаемом, и в умном устроении, так же как и в промежуточном между ними. Однако ведь оно присутствует и в каждой, скорее пустой, вещи88 — вплоть до чувственно воспринимаемого; впрочем, в отдельных предметах собственным для них образом заключено и все иное, в соответствии с которым можно было бы определить нечто собственное для них, точно так же, как и его большая или меньшая степень, а вернее, некое своеобразие единства и раздельности в каждом отдельном случае, поскольку эти отдельные вещи будут различаться между собой вследствие как объемлющего, так и объемлемого.

Так что же, разве выход последующего за пределы предшествующего является не рождением, а всего лишь появлением и разделением, как мы говорим, того, что скрыто в высшем и пребывает в нем в слитности? Похоже, что мы ведем речь о разделении, создающем каждую вещь в ее собственном наличном бытии, которое ранее не было еще его своеобразием, поскольку во всеобщем слиянии оно еще не выделилось в виде этого самого своеобразия. По крайней мере, до этого существовало само наличное бытие другого, пребывающего в виде целостности; таким образом, оказывается, что все равно — говорить ли о разделении или же о рождении последующего от предшествующего.

Итак, пребывает ли все то, что вслед за этим будет существовать в раздельности, в том, что ему предшествует, в слитности? В самом деле, в таком случае и атомы в видах окажутся соединенными, поскольку разделение производит на свет от первых вещей также и их. А это скорее всего неправильно, так как причинствующие среди атомов будут оставлять слияние без внимания тогда, когда они не будут более существовать или же когда их еще не будет89. Среди вечного появится нечто непричастное вечности, или же вечность в этом случае окажется пустым словом, поскольку обусловленное причиной не будет существовать вечно90. Потому-то мы и не ведем речи о парадигмах атомов; таким образом, не будет необходимости также предполагать и их изначальную слитность.

Но, однако, разве и они не будут рождаться от предшествующего, причем отнюдь не в силу необходимости для рождающегося изначально присутствовать в слитном виде в порождающем? Скорее всего то, что созидает самим своим бытием и производит собственные порождения от своей сущности, предвосхищает слияние порождаемого, а все то, что изобретает виды вовне, при посредстве внешних энергий, как, например, это имеет место в применении к искусственным вещам, вовсе их не предвосхищает91. Точно так же возникают и атомы, связанные с видами,— благодаря простирающимся вовне энергиям движущихся причин.

Так откуда же берется подобное видообразование? Да ведь оно созидается как внешнее. А каким образом оно могло бы созидаться, если бы созидающее не предвосхитило бы его в себе? Похоже, что оно в связи с видообразованием внешнего придает форму собственным энергиям и предвосхищение видов возникает вовсе не в сущностях, а в энергиях, пребывающих то в одном, то в другом состоянии. Каким же образом энергии обретают форму? Скорее всего, всегда находящиеся под рукой атомарные энергии возникают от всеобщих, изначально заданных видов, но, поскольку они именно вот таким, определенным образом изменяются, будучи выполняемыми, принимают свою форму и, вообще говоря, превращаются в виды, они и оказываются тем, что создает атомы. Вот каково предвосхищение атомов, изменчивое в изменчивости энергий; оно есть результат последних, перестраивающихся то одним, то другим образом.

Стало быть, либо в отношении рассматриваемых вещей необходимо дать именно такие определения, либо, если бы нас к этому вынудило рассуждение, следовало бы сказать, что у движущихся вещей имеется неподвижная причина92, примерами которой по отношению к возникающим и гибнущим атомам являются ум-демиург, первая сущность вообще и, конечно же, единое начало всего. В самом деле, разве могло бы что-либо появиться не от него? Да и почему бы главенствующим началам всего не быть его причиной? И что среди последующего не объемлется предшествующим?

Так вот, если бы кто-нибудь поверил в это так, как верю я, то что мы тогда могли бы сказать относительно соответствующих апорий? Скорее всего то, что неподвижная причина пребывает в слитности в связанном с ней неподвижном,— и это общий путь вечного рождения, как бы воспроизводящая причина неиссякаемой природы, приносящая в своей простоте все рождающееся, вплоть до бесконечности. Следовательно, поскольку это рождающееся появляется разом, то, говоря яснее, <неподвижная причина> заранее, от века владеет единой причиной всех и всяческих атомов, причем не как чем-то частным для меня или для тебя, а и для меня, и для тебя, и для того, что когда-либо было, и для того, что когда-нибудь будет. Вот в каком смысле пребывают в ней в слитности атомы и вот в каком они от нее отделяются,— и это подобно тому, как солнечный свет извечно пребывает в пределах собственной общности и отделяется так, как это свойственно атомам всех отдельных вещей, поскольку он владеет единой светоносной причиной для всех атомарных глаз93. Вот что должно быть сказано по поводу этой апории.

97. Впрочем, к данным определениям необходимо добавить еще и то, что наличным бытием во всех случаях оказывается то, что в каждом из них или соединено, или разделено, так что в Зевсе Афина является наличным бытием Зевса94, а когда она низвергается с его высоты, она, разумеется, оказывается собственно Афиной. Однако другое может также участвовать в ней, и потому Афина в качестве девы есть наличное бытие девы. И если бы философы95 так и говорили — что каждая вещь тройственна: она выступает как причина, когда Афина пребывает в Зевсе, как наличное бытие, какова она сама по себе, или как сопричастность, когда она выступает в качестве девы,— то они говорили бы прекрасно, с тем лишь уточнением, что каждый раз необходимо определять именно наличное бытие, принадлежащее в одном случае Зевсу, поскольку при этом сама Афина образует наличествование Зевса в раздельности, во втором — ей самой, а в третьем — девы, потому что тогда она восполняет дочернее множество.

Это можно было бы, пожалуй, понять и путем, более тесно связанным с диалектикой. В самом деле, так называемые роды сущего96 в каждом случае образуют состоящую из них ипостась, но при этом как объединенные они создают сущность, как разделяющиеся — жизнь, а как разделенные — ум, причем простой — в согласии с равносильным разделением и частный — всегда в соответствии с тем, что имеет власть склониться к тому или иному роду, части или виду. А еще логичнее то, что простой человек существует в живом существе благодаря единому наличному бытию живого существа вообще, всеобщему по природе и охватывающему все живые существа; однако помимо бытия в качестве живого существа есть и наличное бытие человека как таковое. В-третьих же, просто человек в качестве стихии, словно живое существо в человеке, присутствует и в человеке как сухопутном живом существе, и, разумеется, во мне-атоме; следовательно, такое присутствие имеет место в наличном бытии. Действительно, даже если в таком случае и изливается свыше сопричастность, подобное излияние оказывается частью наличного бытия того, во что оно совершается. Вот что нужно сказать по этому поводу.

13. Разрешение второй апории

97а. Давайте теперь вернемся к тем предложенным выше апориям, которые предшествуют рассмотренным. Так вот, с тем, что и в единовидном присутствует неединовидность и наоборот, о чем изо всех сил вопиет недоумевающий разум, необходимо согласиться. Однако в никак не меньшей степени один выход за свои пределы является единовидным, а другой — неединовидным. Всякая Афродита97 и всякая Афина некоторым образом пребывают в пределах первой Афины и первой Афродиты, пусть даже каждая частным образом несколько отличается по своему виду при сохраниении одного и того же своеобразия. По крайней мере, общность имени и раздельности сохраняется как нечто общее и пребывающее; потому-то это и имеет место применительно к каждой последовательности при выходе за пределы единого и возвращении к нему. Однако если Эрос рождается от Афродиты98 или Афина — от Зевса, то выход за свои пределы оказывается неединовидным, поскольку Эрос покинул Афродитовы пределы, а Афина — Зевсовы. И тем не менее, конечно же, Афина обладает чем-то Зевсовым, а Эрос — Афродитовым, почему они и владеют чем-то, принадлежащим к тому же виду, что и породившие их. Впрочем, это подобно сохранению общего в пределах различного, точно так же как в первом случае различающееся проявляется в границах общего. Следовательно, при этом Афина и Зевс не оказываются одинаковыми по виду ни как боги, ни как умы, ни как демиурги. Ведь соответствующие общие состояния сопутствуют тому, что принадлежит к одному виду, например когда речь идет о многих Афродитах, поскольку демиургическими среди них оказываются все те, которые являются всенародными ", и все они — тоже умы и богини. Эросы и Афродиты принадлежат к одному роду в том же самом смысле100. Итак, то, что принадлежит к одному виду, следует определять не на основании более общих родов, но в связи с важнейшими видами наличного бытия, с которыми соотносятся и важнейшие имена. Стало быть, все Афродиты одинаковы по виду наряду с некой инаковостью, а Эросы и Афродиты — неодинаковы наряду с определенной тождественностью. Существуют также и скорее родовые эпонимы101 принадлежащего к одному виду и к разным, и возникают они наподобие того, как от генады появляется сущность, от сущности — жизнь, а от жизни — ум, от ума — душа и от души — телесное, а, с другой стороны, от единого — объединенное, от объединенного — разделяющееся и от разделяющегося — разделенное; сюда же относятся неподвижное, вслед за ним — самодвижное, а потом — движимое иным. В третьем случае от бога появляются боги, от сущности — сущности, от жизни — жизни, от ума — умы, от души — души, а от единого природного живого существа — многие такие же живые существа.